しばらくブログを放置していましたが、ちょっとずつこちらでも刺し子ふきんの作り方をご紹介していこうと思います。

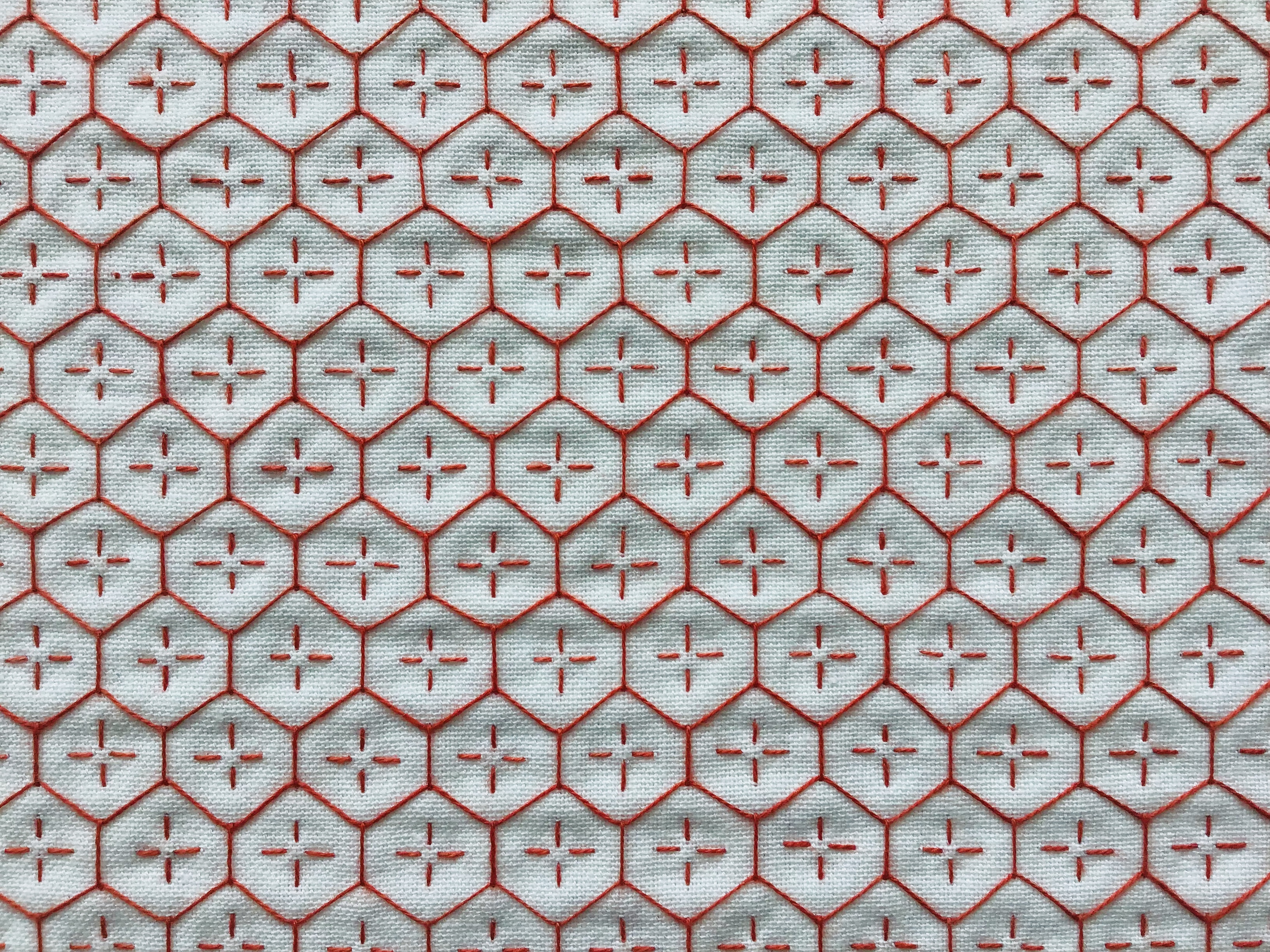

今回は亀甲花刺しの刺し子ふきんの作り方をご紹介します。

亀甲は亀の甲羅に由来する図案で、長寿吉兆を意味するおめでたい文様だと言われています。幸せな図案です。

六角形の部分は、糸をくぐらせてかけていくことで模様が出てきます。

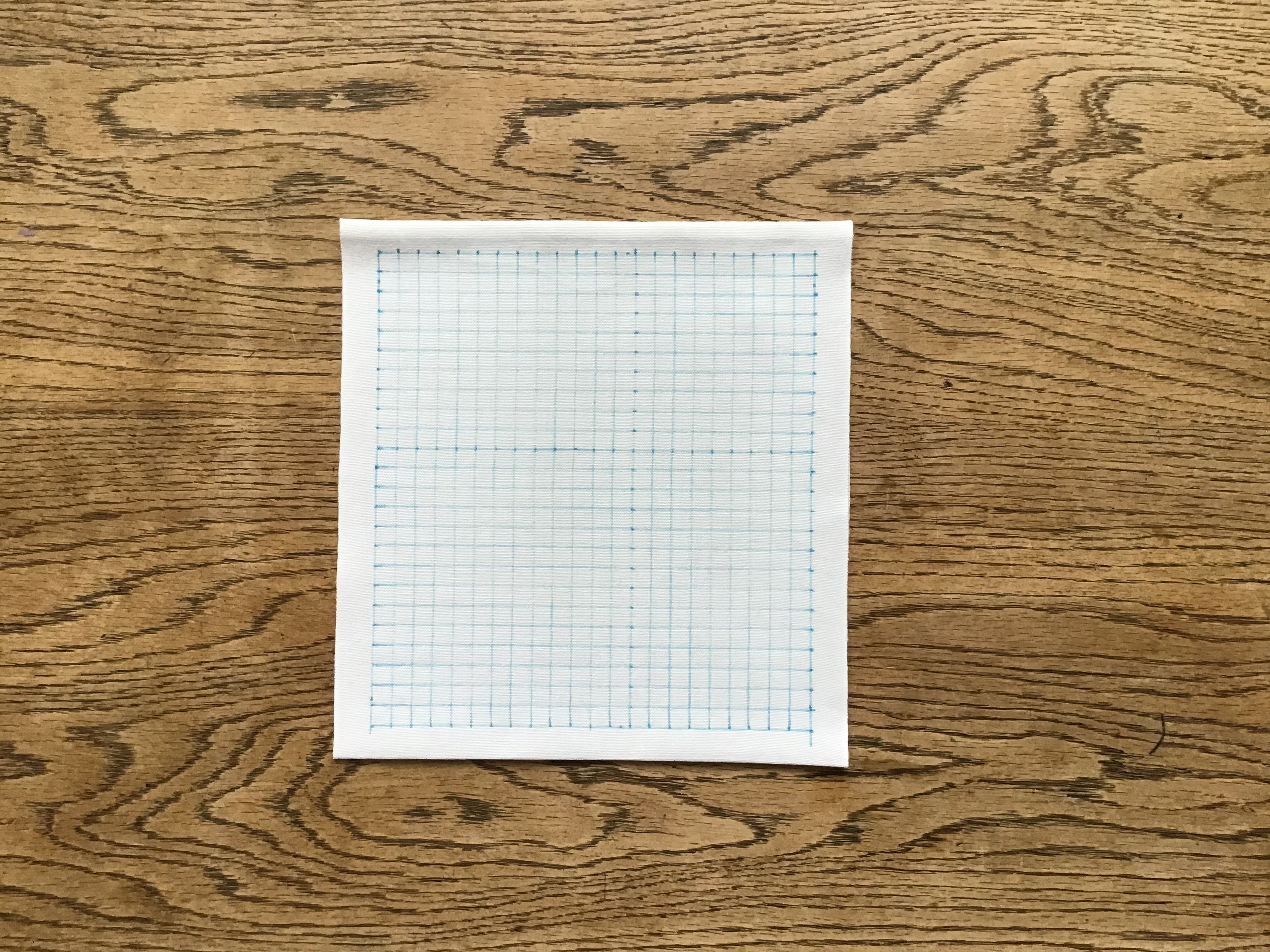

普段は5ミリ方眼の方眼線を引いて刺し子をしているのですが、今回は初心者でも刺しやすい7ミリ方眼線を引いて刺し子をしました。方眼線を引くときに計算するのがちょっぴり面倒ですが、とっても刺しやすいので、ぜひ試してみてください!

動画で作り方をご覧になりたい方はこちらをどうぞ。

亀甲花刺し図案の刺し子ふきんの刺し方〜刺し子ふきんのちるぼる動画教室〜

刺し子ふきんを作るために使う道具

晒しは吉田晒さんのものを使っています。私は細幅の小さい晒を使っていますが、市販の34センチ程度のさらしでも同じ作り方ですので、お好きなさらしを使ってください。

刺し子糸はテマリシャスさんのもの。西荻窪の店舗や渋谷西武のサンイデーでも手に入りますが、買いに行けない方は通販もやっているようですので、ご興味ある方はぜひ。

縫い糸はダルマ家庭糸の細口。ダルマ家庭糸は刺し子糸としても使えます。たくさんのカラーが販売されていますので、こちらもおすすめ。

刺し子針はチューリップさんの薄地用針を使っています。細糸で刺し子をするなら、薄地用の針が刺しやすいです。細糸以外の時は、オリムパスさんの刺し子針やユザワヤの刺し子針を使っています。どの針もだいたい5センチちょっとの長さのものです。私の手のサイズにぴったりなので。

まち針はうちにいつからあるのかわからない、適当な針。でも、先日テマリシャスで新しい短めのまち針をゲットしたので、これからはそちらを使おうかな。

指ぬきはクローバーの皿付き指ぬきを中指にはめて使っています。以前はオリムパス 皿付皮指ぬきを使っていましたが、今は真鍮の指ぬきの気分なのでこちらを使っています。どちらでもお好きな方を使ってみてください。

ハサミは布切り用と、糸切り用です。ユザワヤで買った布切りバサミとクローバーの糸切りバサミです。

チャコペンの代わりにフリクションファインライナーを使っています。以前はフリクションカラーズを使用していましたが、ファインライナーの方が細い線が引けて、刺し子が綺麗に仕上がるので、今はこちらを使用。アイロンで消えるので、重宝しています。

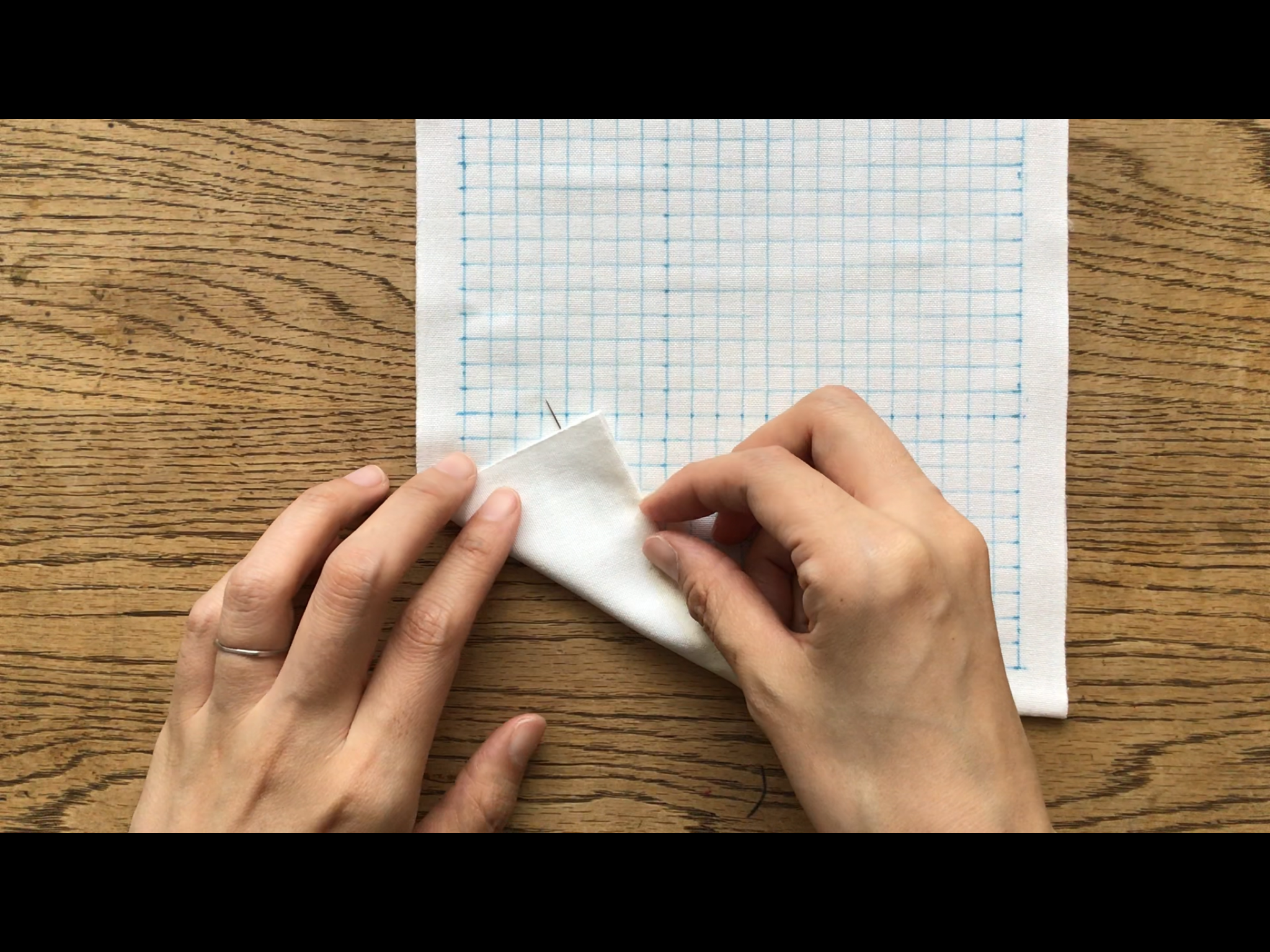

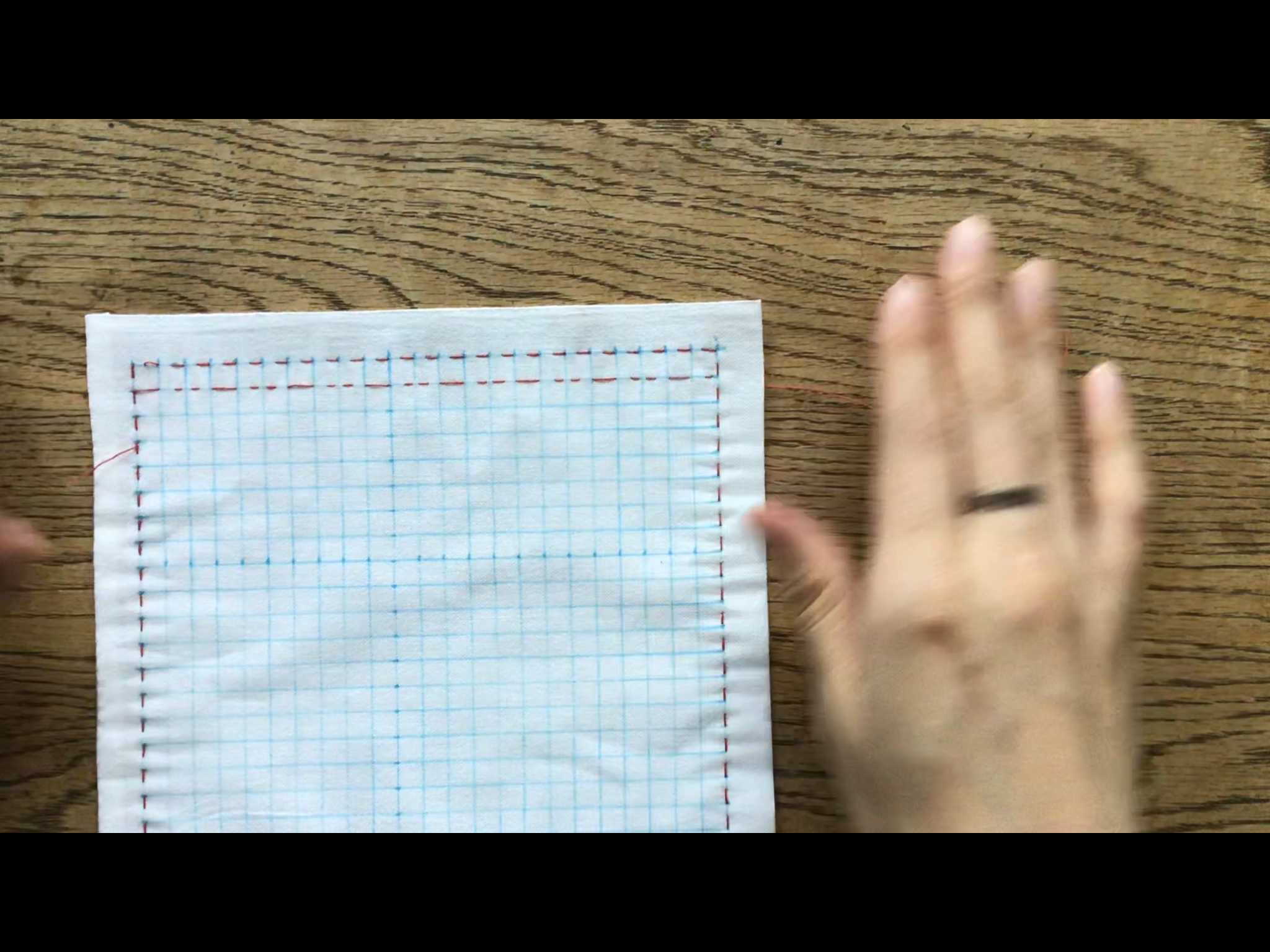

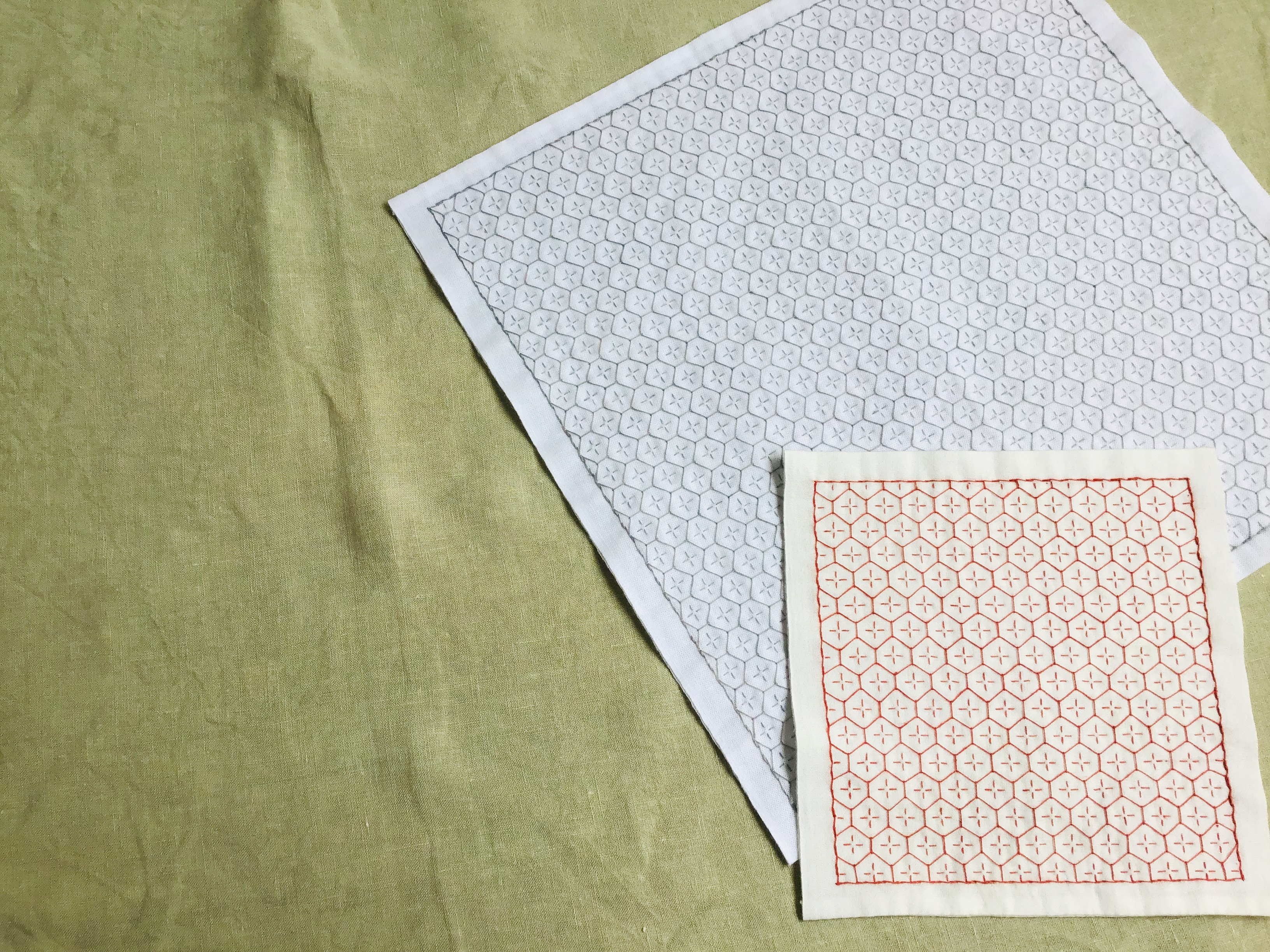

刺し子ふきんのさらしを仕立てます。

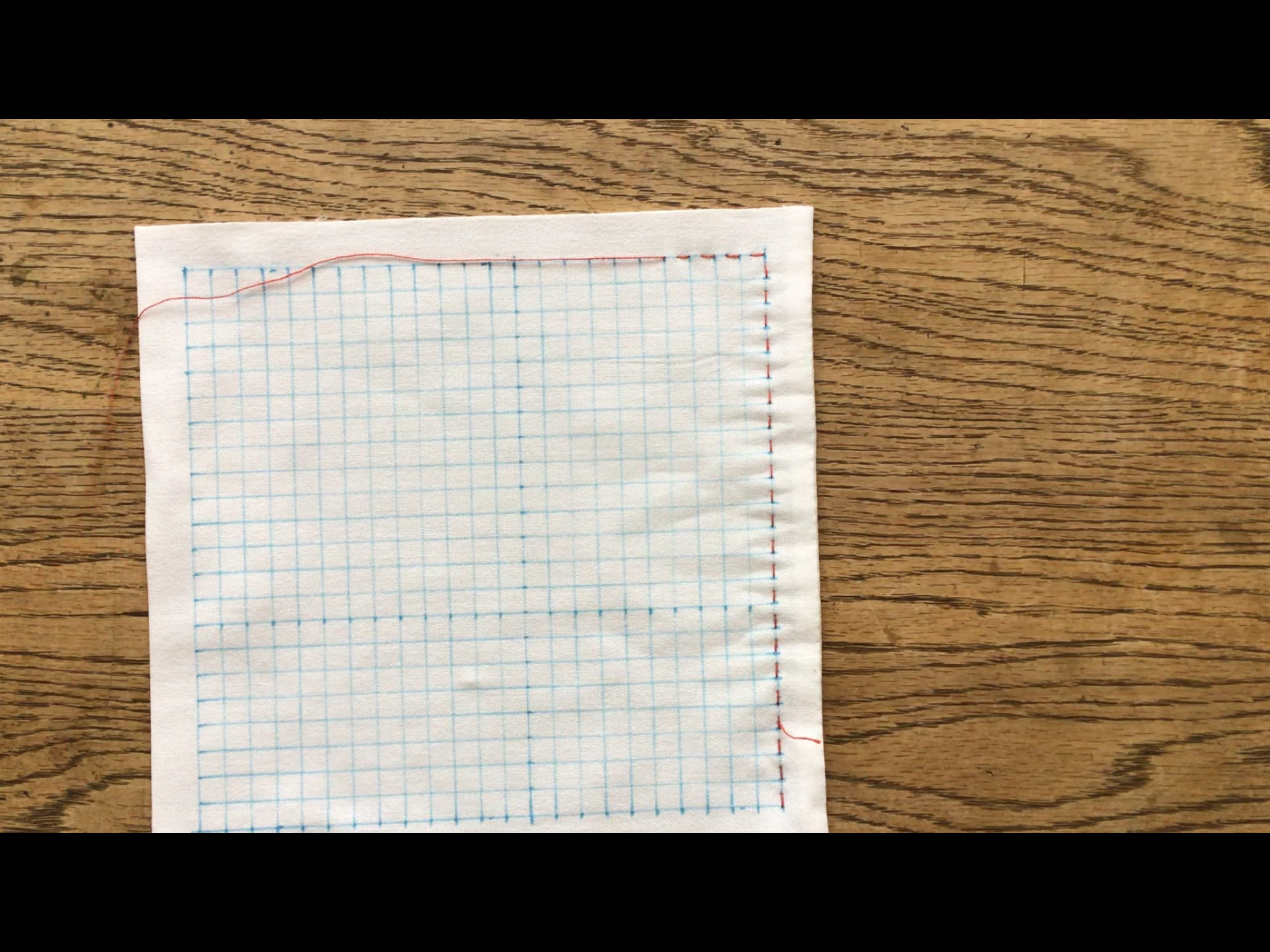

このようにさらしをふきんに仕立てます。

仕立て方はこちらの記事を参考にしてみてください。

刺し子ふきんの仕立て方。さらしをカットする作り方で下準備しましょう。

仕立て方は動画でもご紹介しています。動画はこちらを参考にしてみてください。

次の下準備は、7ミリ方眼線を引くこと。

方眼線の引き方も、以前に記事にしていますので参考にしてみてください。

記事だと5ミリ方眼線を引いていますが、方眼を7ミリに変えるだけで他は同じです。

動画も作成しています。

刺し子ふきんの方眼線の書き方〜刺し子ふきんのちるぼる動画教室〜

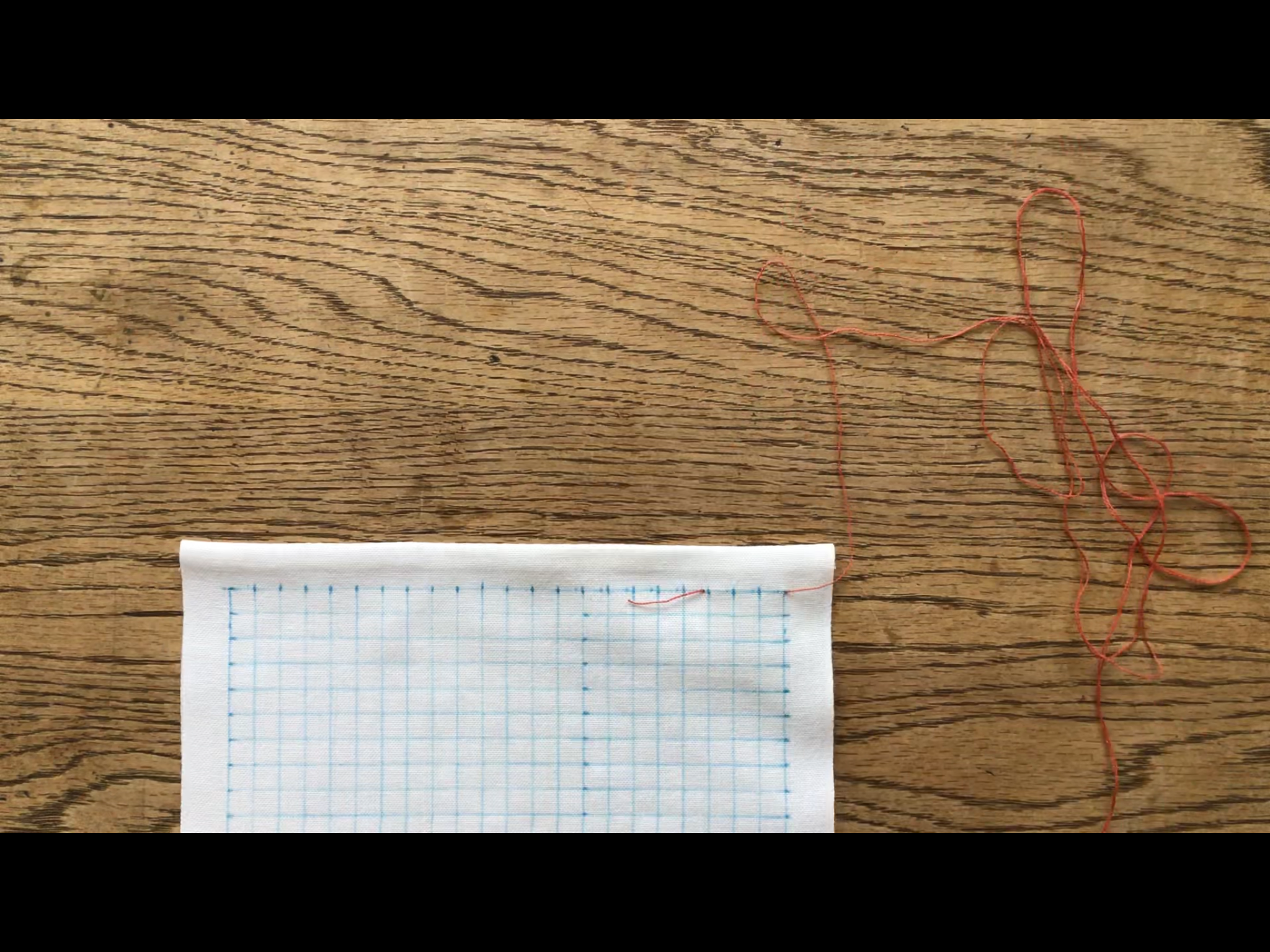

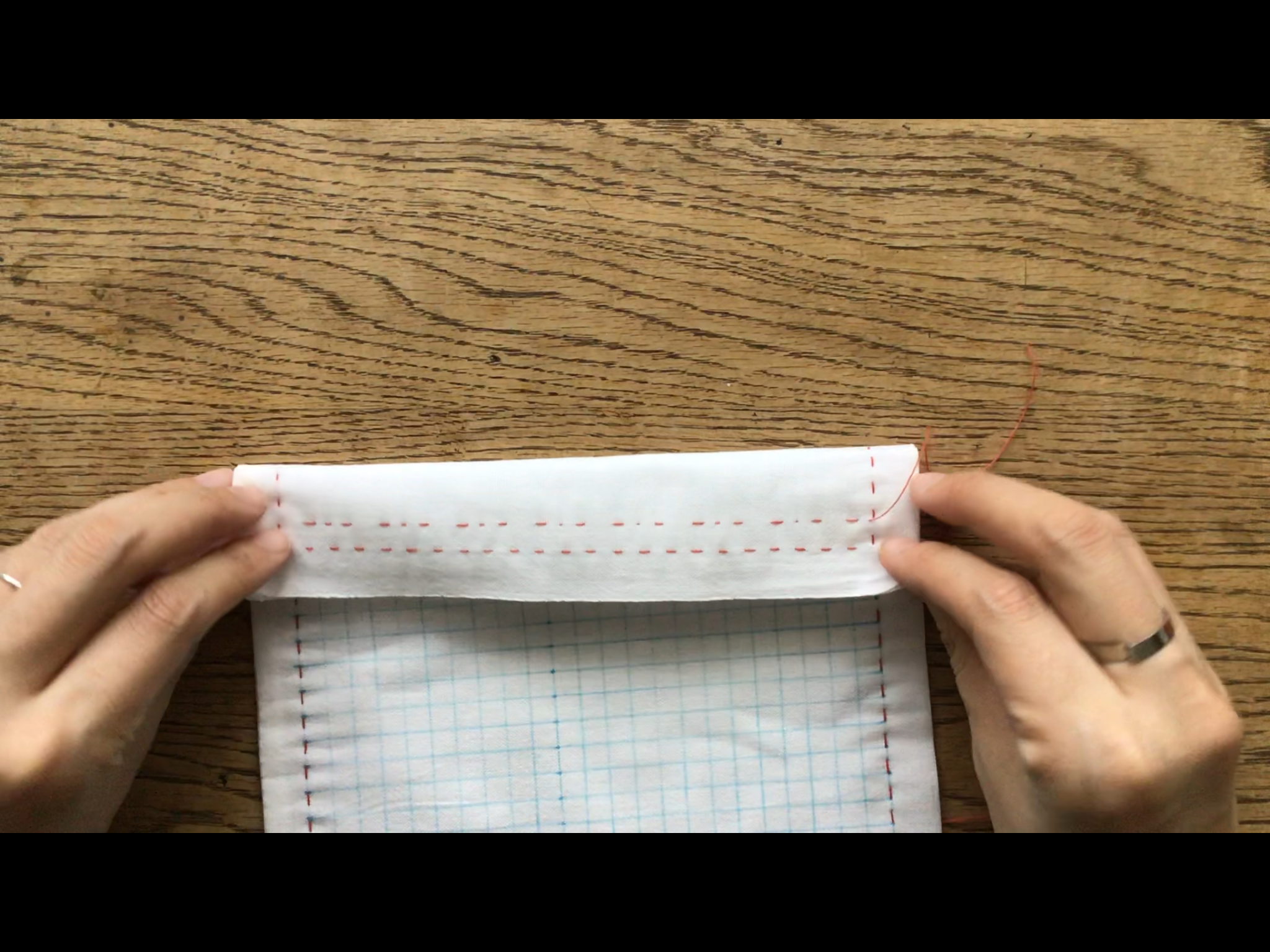

刺し子ふきんの外枠を刺していきます。

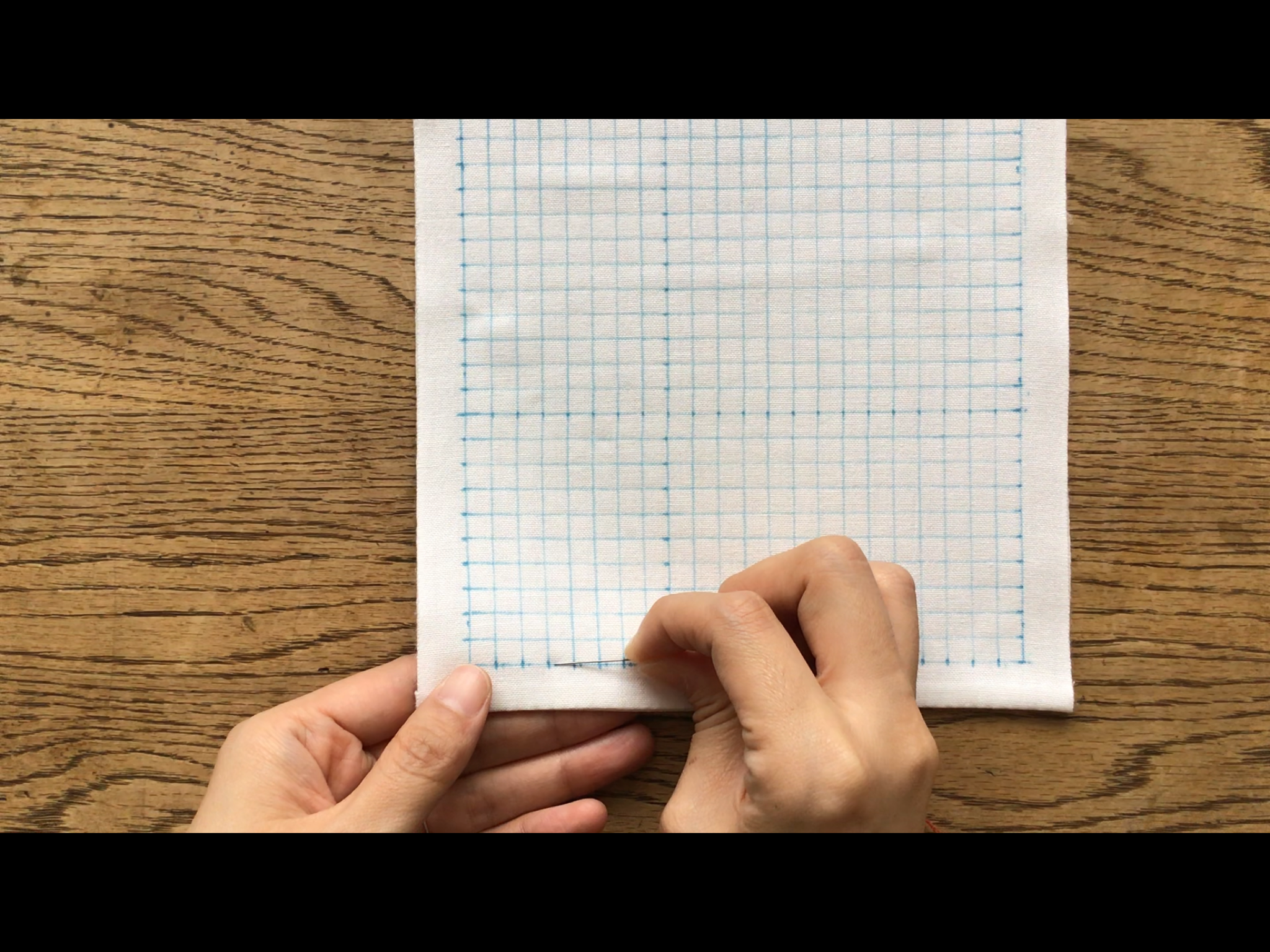

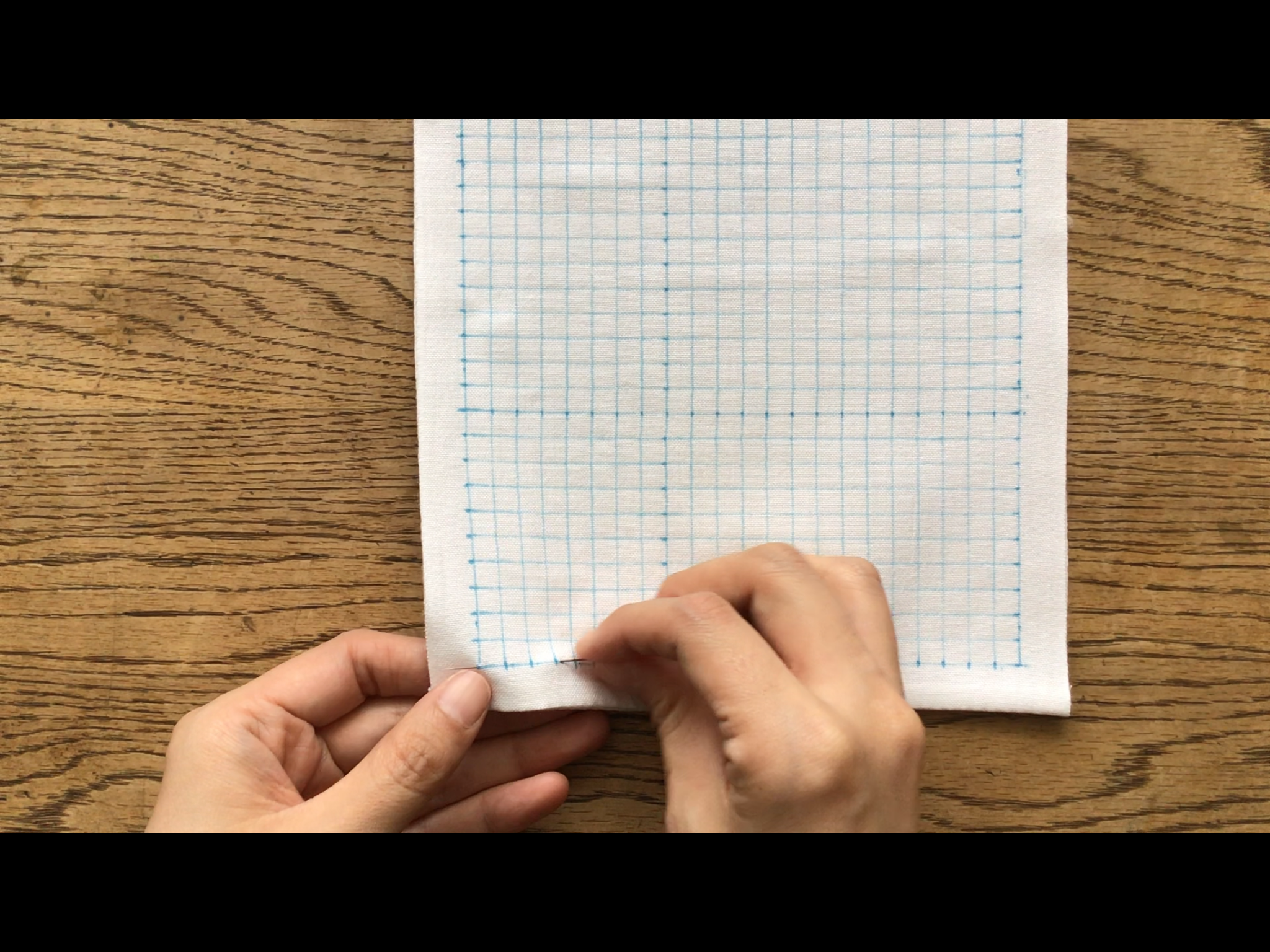

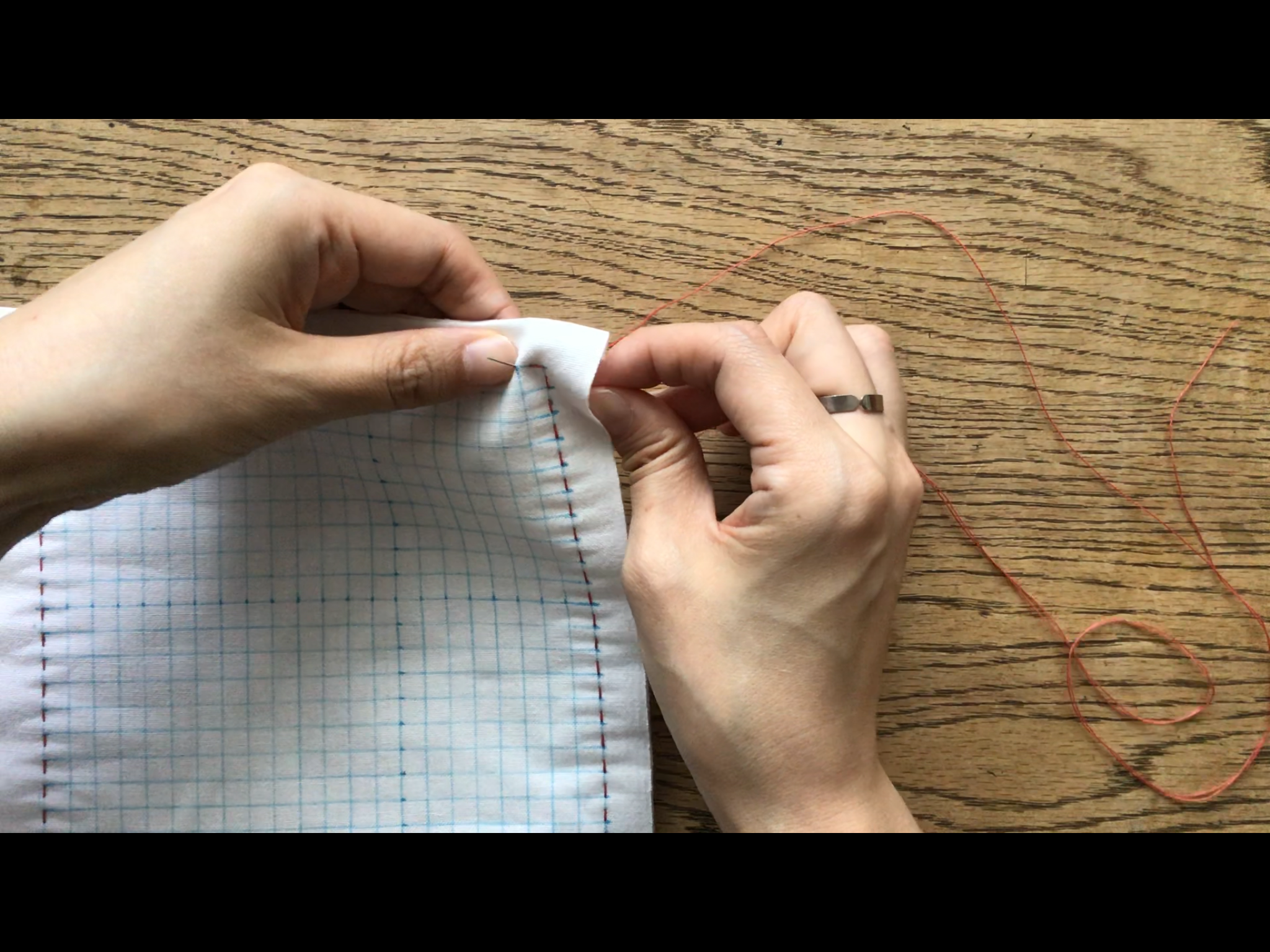

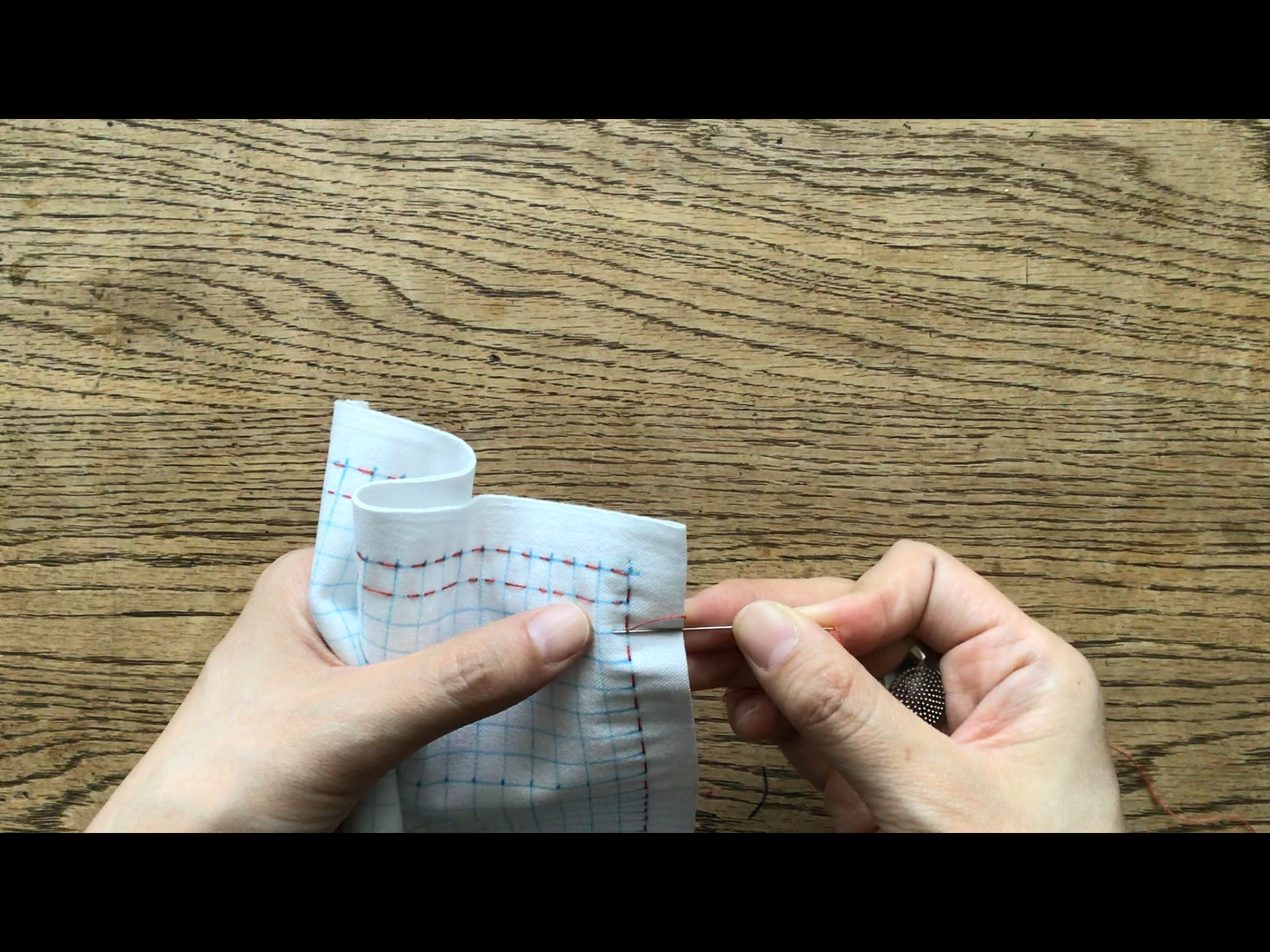

刺し始めたい場所の数センチ先から針を入れます。私はだいたい2センチから3センチ先から針を入れることが多いです。

針は布間を通し、刺し始めたい場所から針を出します。

このように裏布には針を通しません。

糸を引き、糸端は少し残しておきます。玉結びはしません。この糸端は、刺し子が仕上がってきた頃、または邪魔になったときに適宜根元からカットします。

布間に通した糸を重ね縫いするように刺し子をしていきます。重ね縫いと言いましたが、布間の糸に針が刺さっていなくても大丈夫ですので、線に沿って刺してください。ここからは、表布と裏布の2枚の布をしっかり刺し子していきます。

このやり方でほどけてこないのか心配な方もいるかもしれません。私は今までたくさんの刺し子ふきんをこの刺し方で作成して、洗濯機でじゃぶじゃぶ洗っていますが、ほつれてきているものはありません。何かに引っ掛けて強く糸が引かれない限りは大丈夫だと、身をもって体験していますので、安心して刺してくださいね。

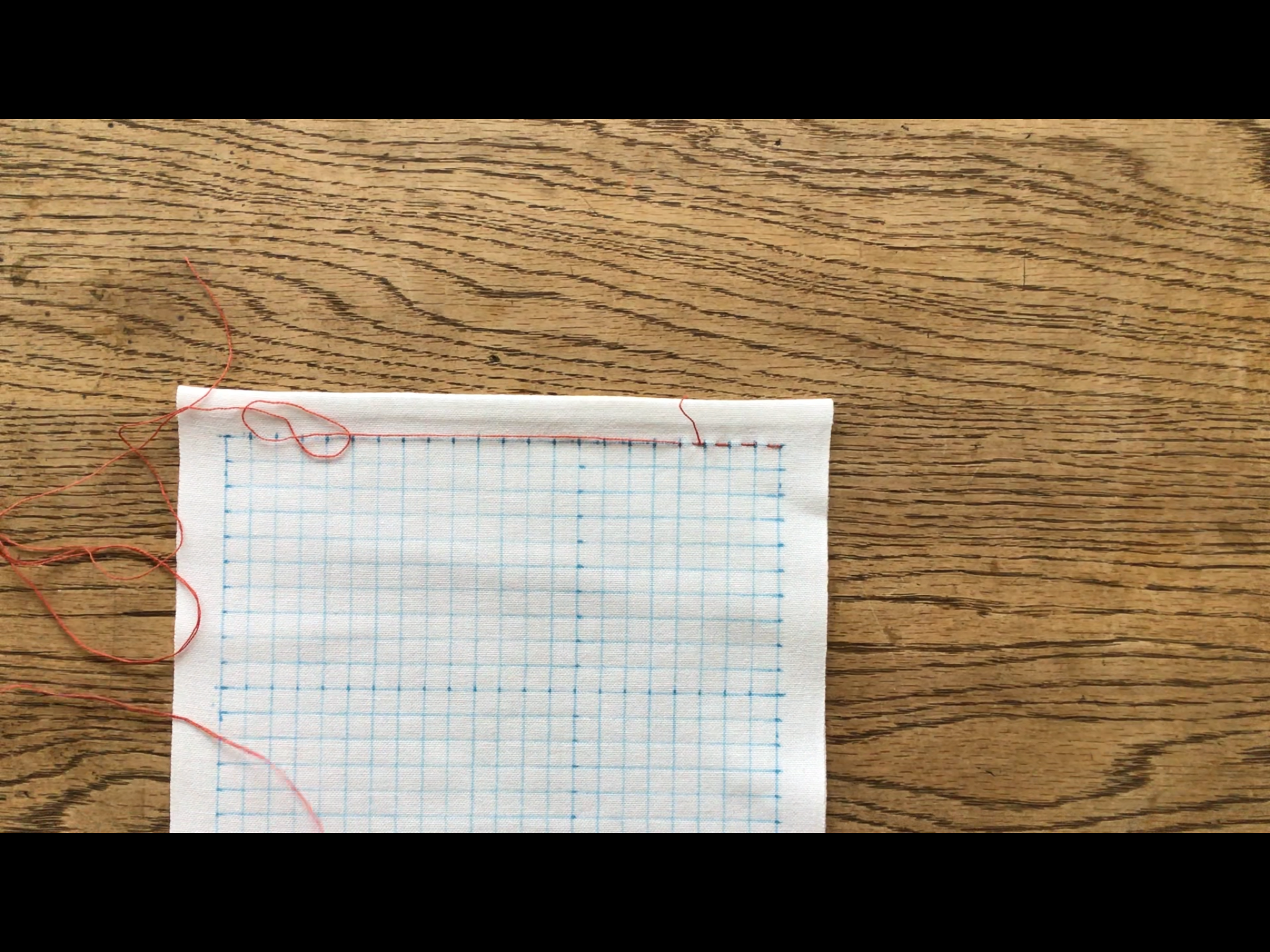

一辺刺し終わったところです。ポイントは針目をできるだけ一定にすることと、糸こきをしっかりすることです。

次の辺も同様に刺していきます。

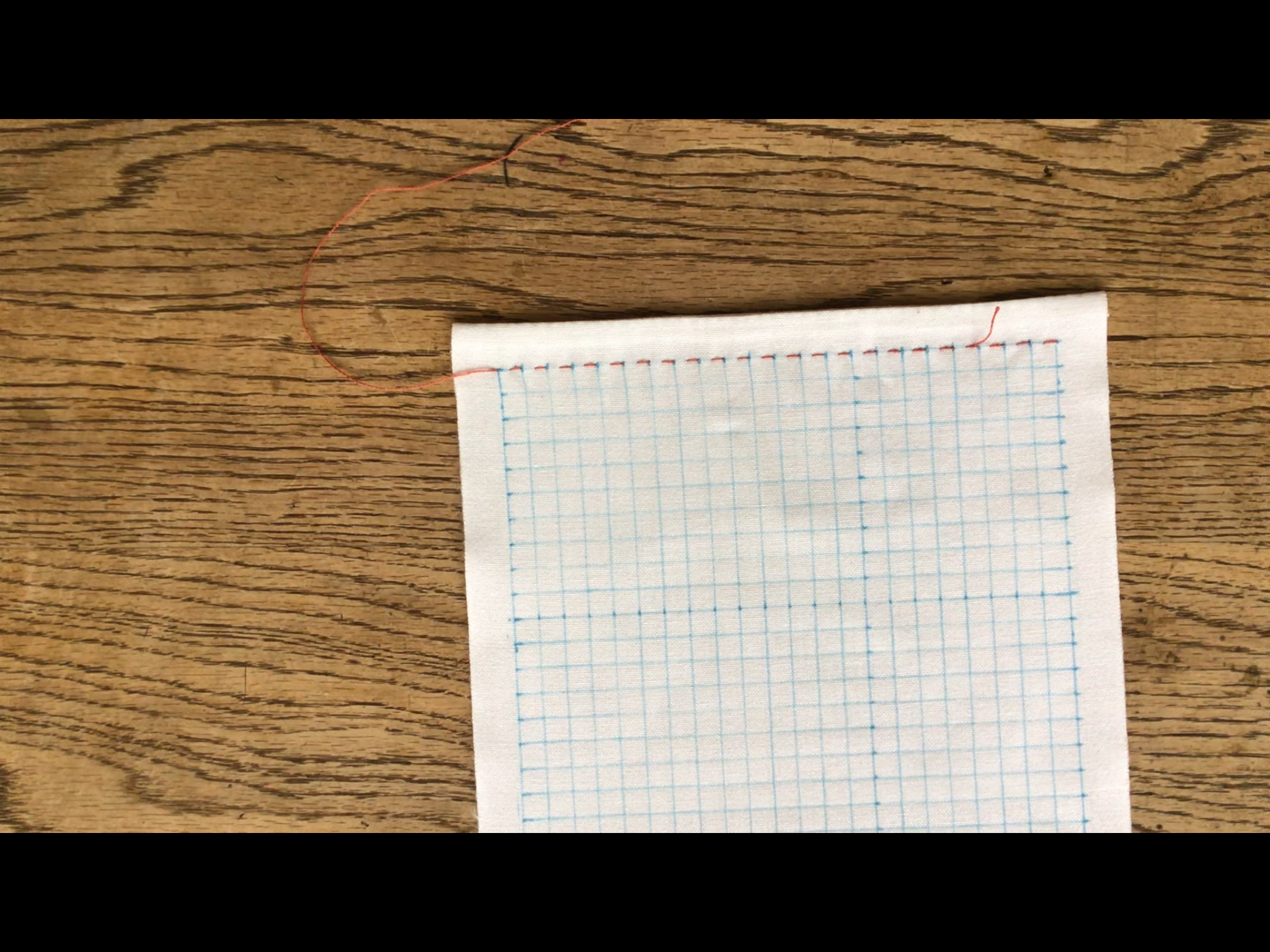

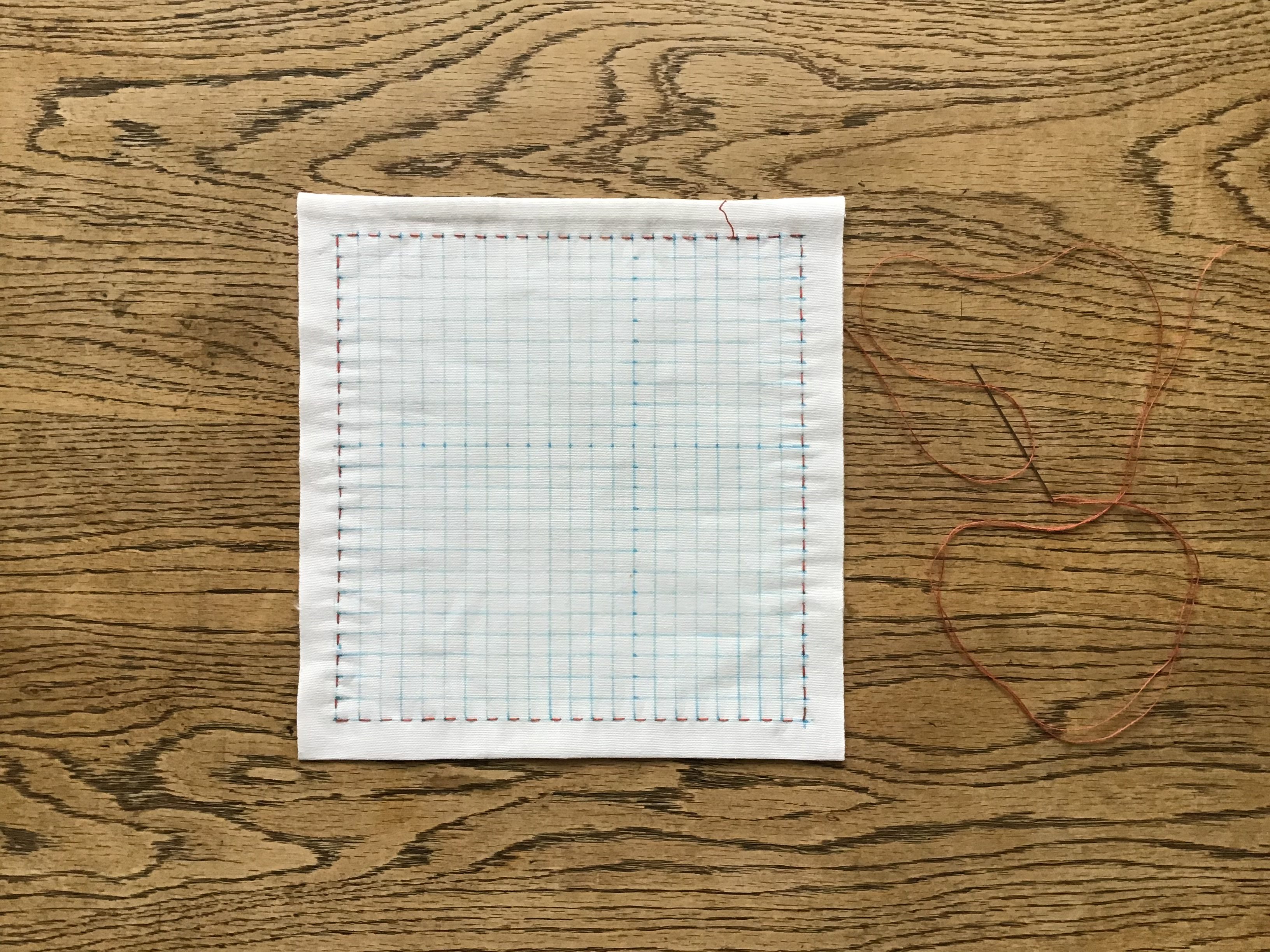

外枠全てを刺し終えました。最後の一針を刺した後は、布間から糸を出しておきます。

亀甲花刺しの縦線を刺し子していきます。

布間を通し、縦線の刺し始めの位置に針を出します。

ここから刺し子をしていきます。

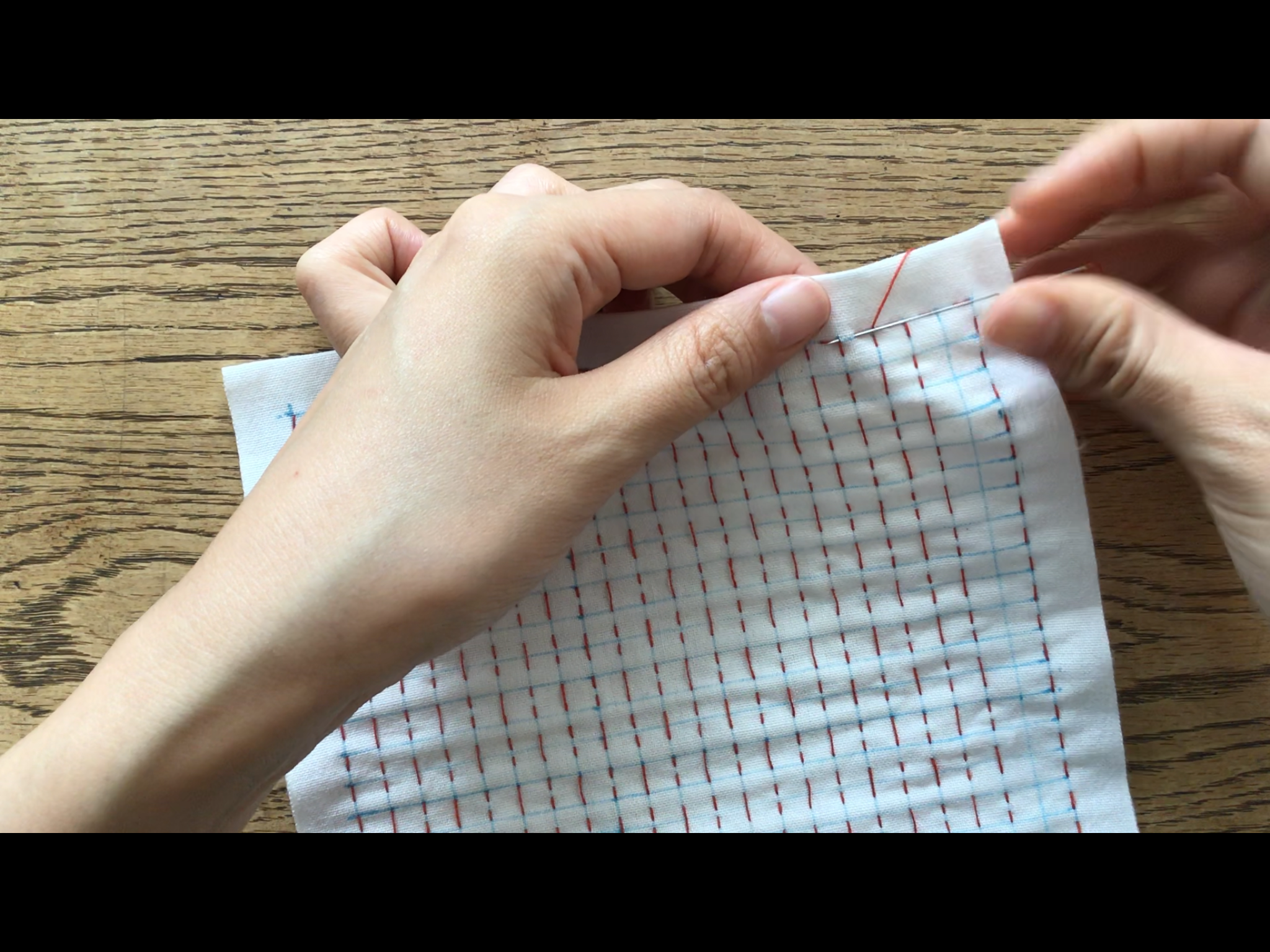

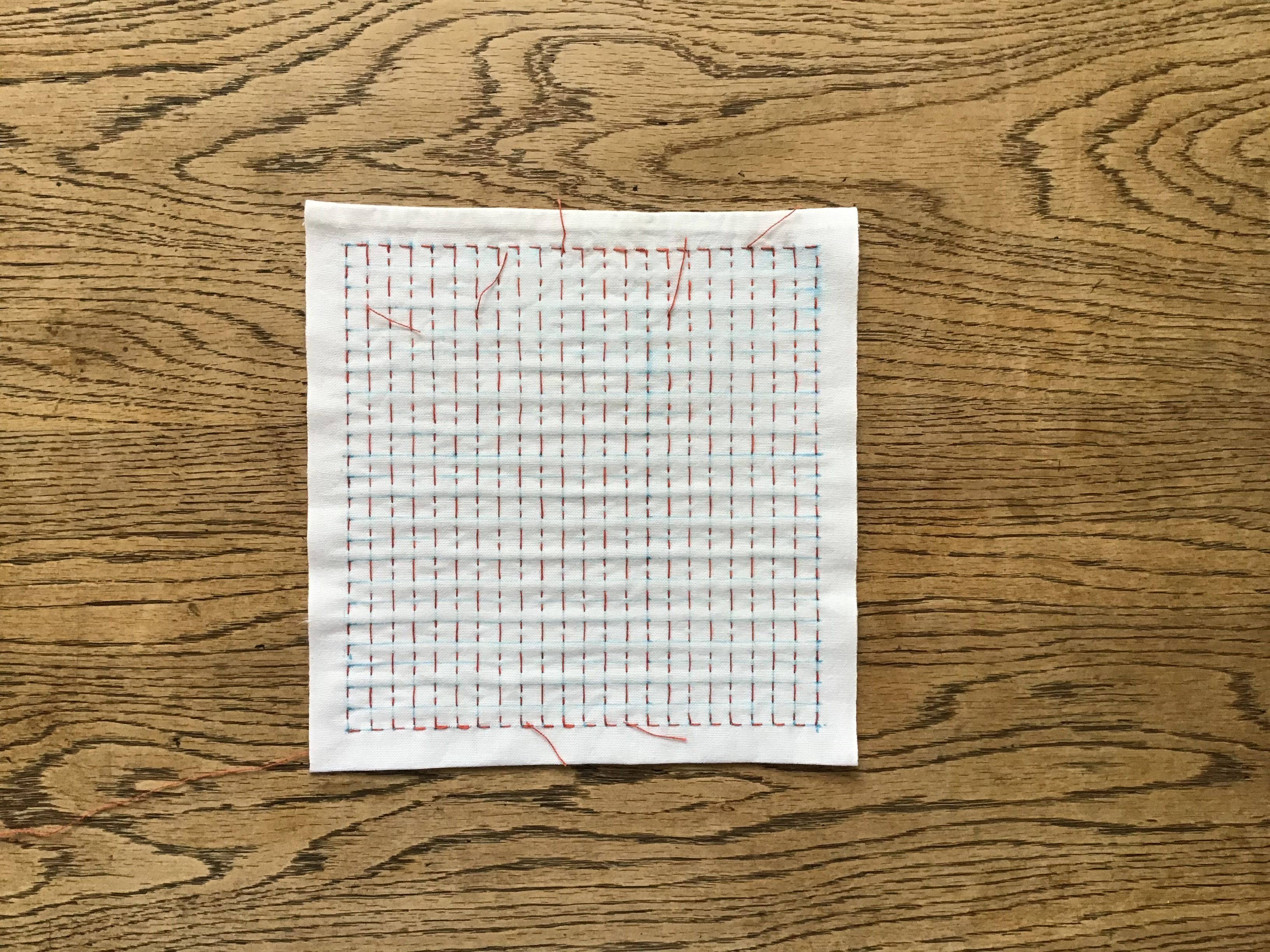

横になっていますが、縦線です。このような間隔で刺し子をしていきます。

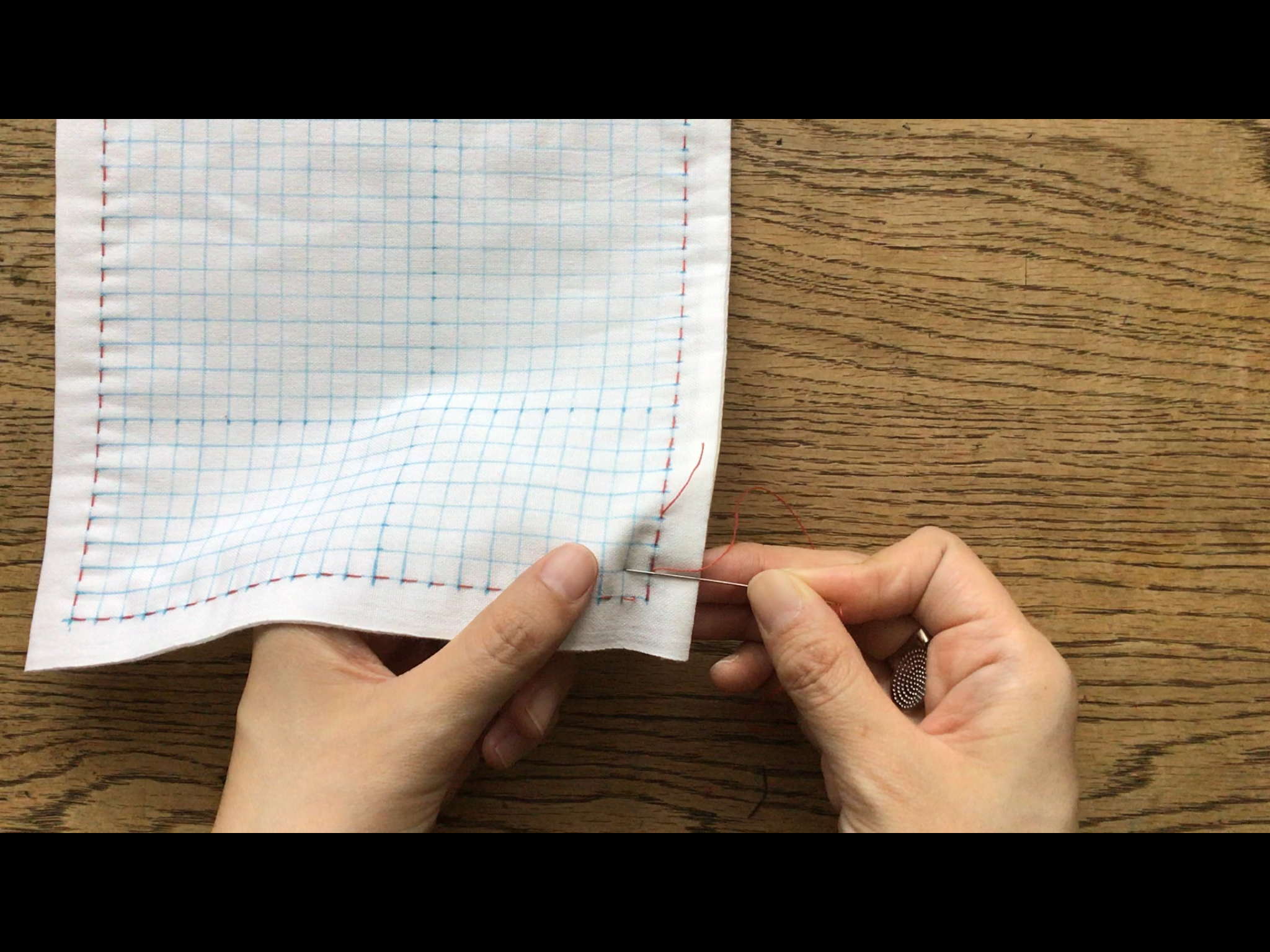

裏側はこのような感じ。最後の裏の1目がまだ残っている状態です。

裏の最後の1目を刺し、布間を通して、次の辺の表の刺し始めの位置に針を出します。

このように次の辺に進みます。

ここからまた刺し子をしていきます。

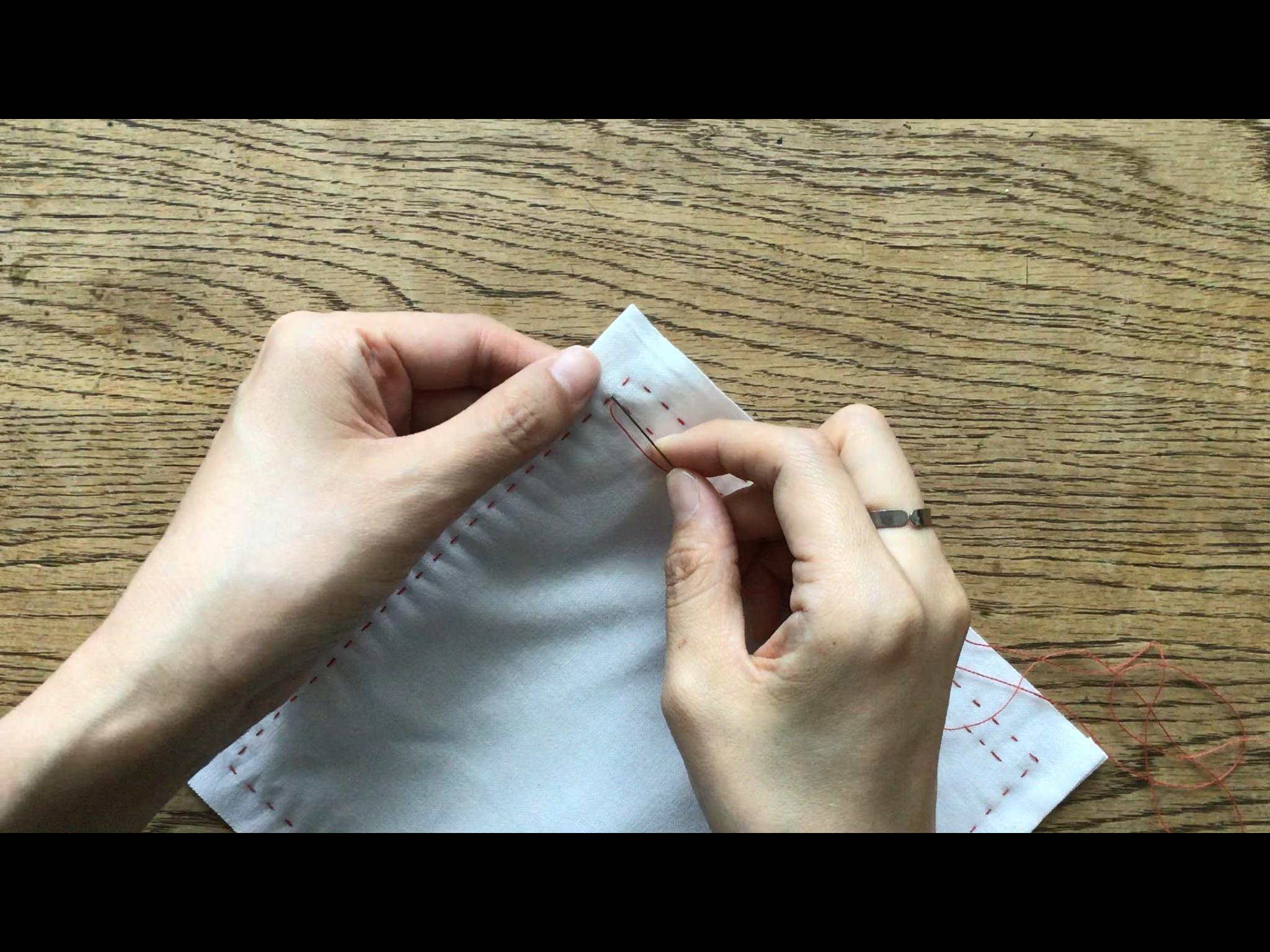

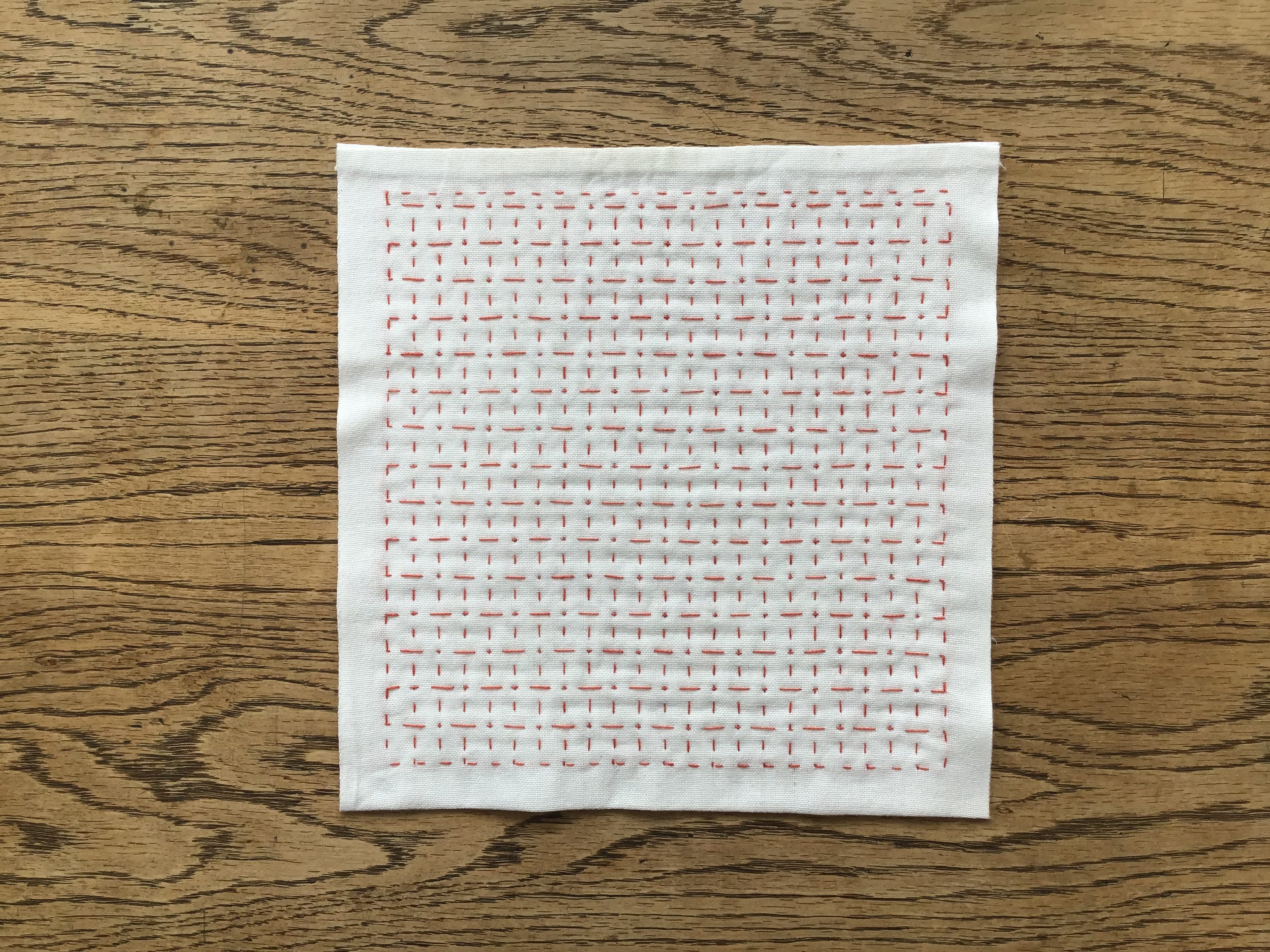

刺し子ふきんの刺し終わりの処理について(玉留めしません)

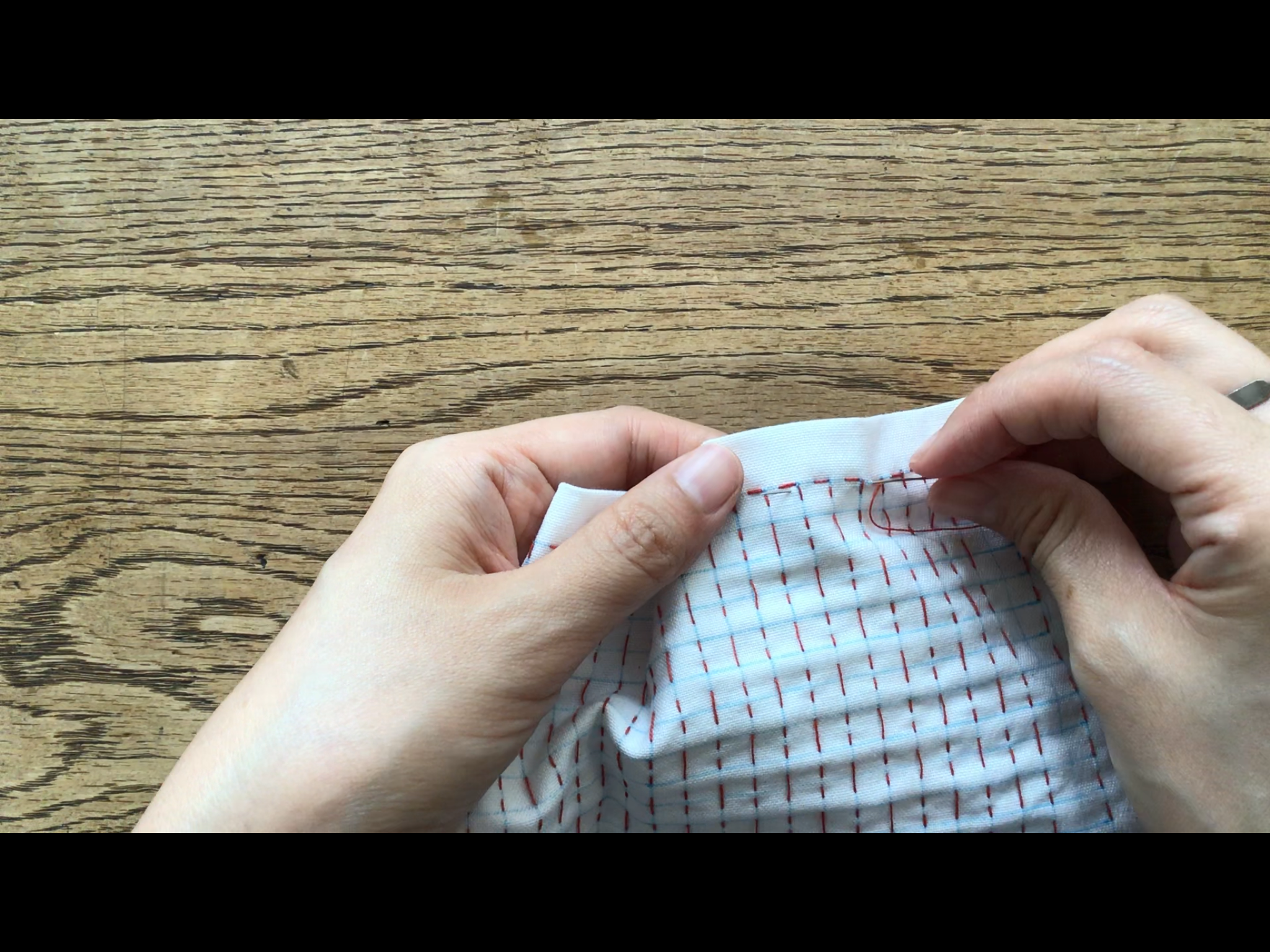

外枠の針目に重ねるように刺していきます。表布の針目だけをすくい、裏布はすくいません。3目ほど表布だけをすくって重ね縫いをします。

3目重ねたら、布間を通して数センチ先に針を出します。糸を引いたら、糸端は数センチ残してカットします。この糸端は他の糸端と同じように、適宜根元からカットします。

表布だけを通していますので、裏布には糸は一切出ません。

刺し終わりの処理が終わり、新しく刺し始めるときは、外枠の刺し始めと同じように刺し始めたいところの数センチ先から針を入れ、刺し始めの位置に針を出して、重ね縫いするように刺し始めます。

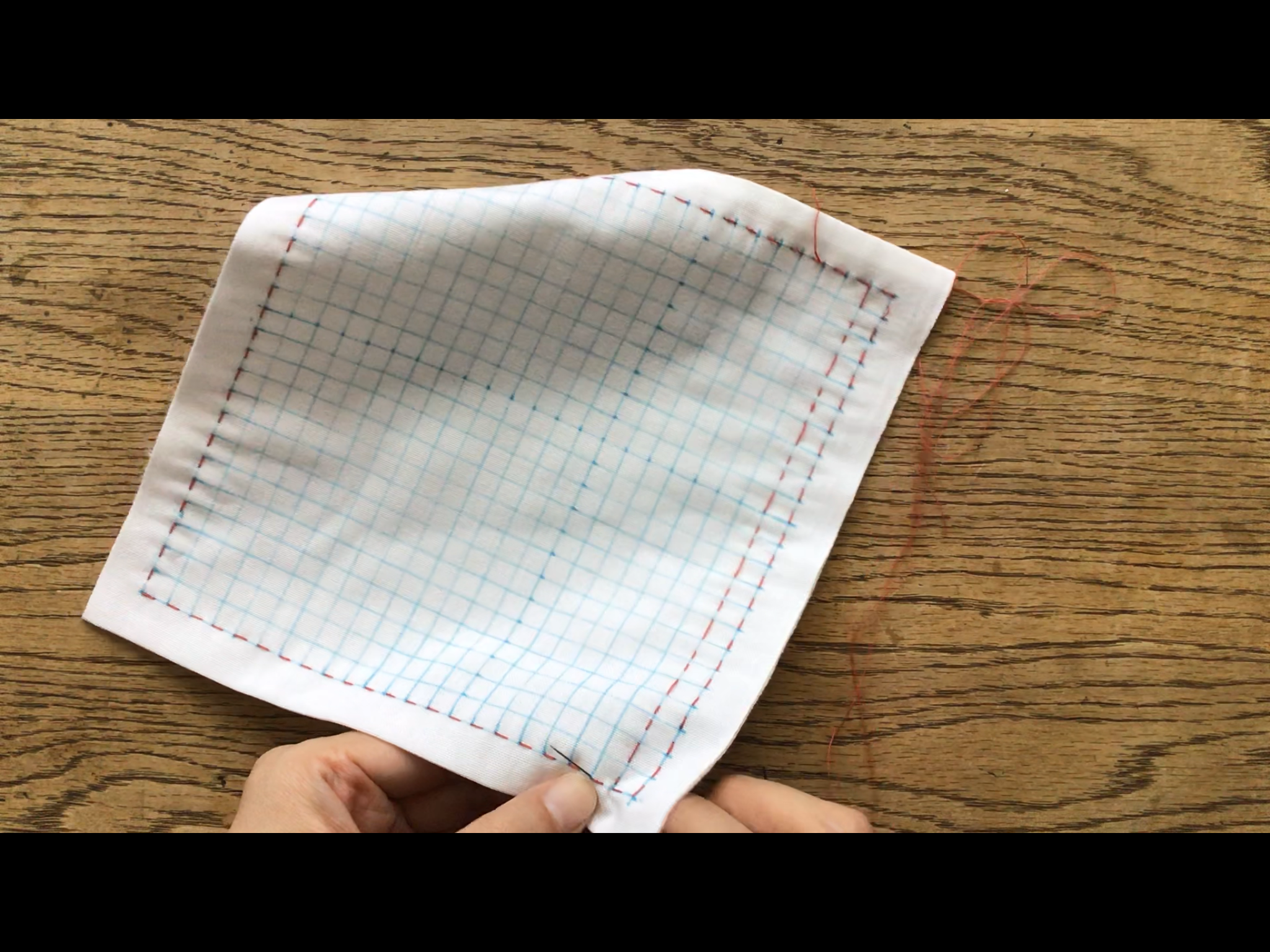

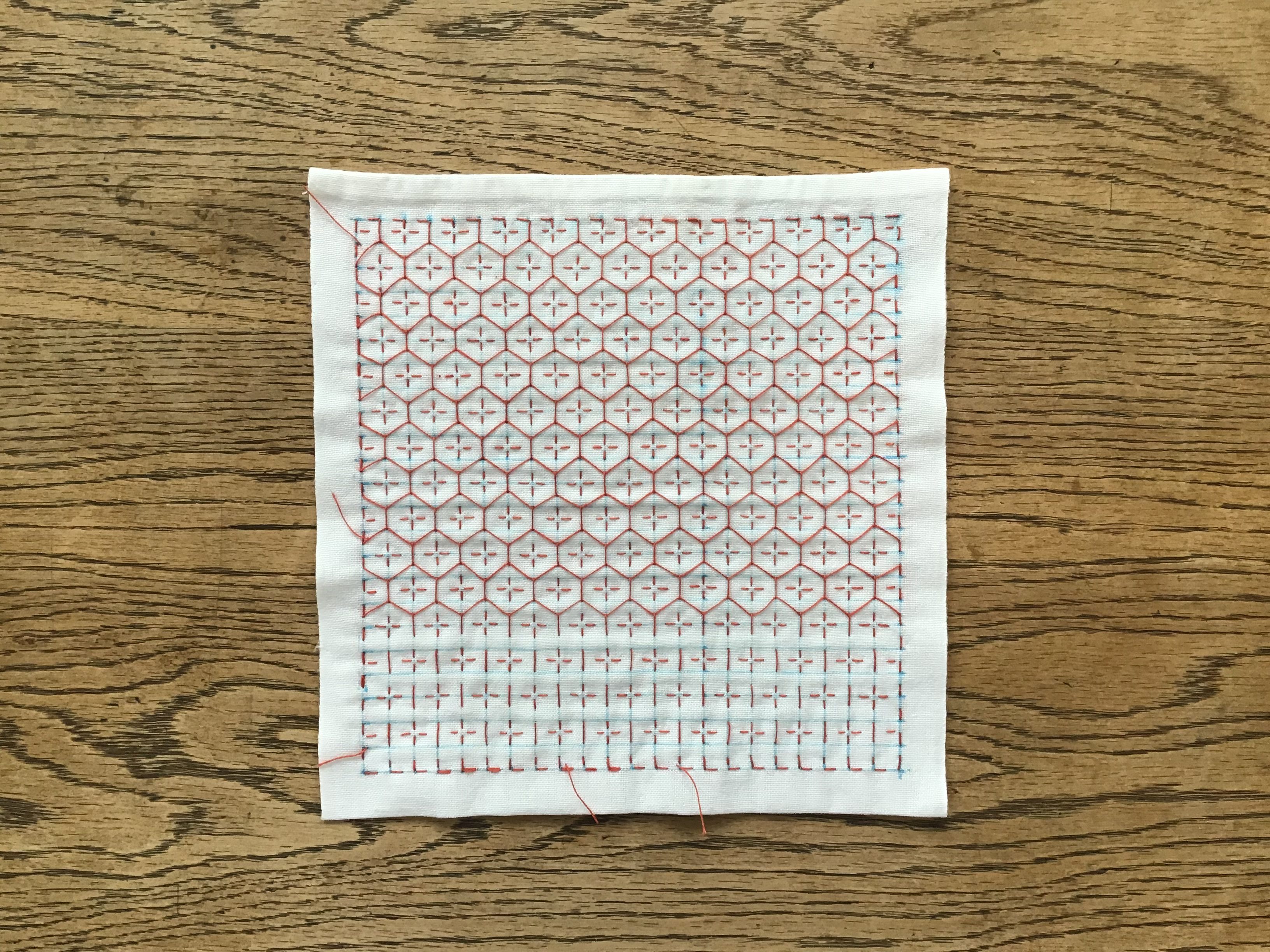

亀甲花刺しの縦線を刺し終わりました。

こちらが表側です。

こちらが裏側。最後の針目を刺したときに布間に針を出している状態です。

次に横線を刺していきます。

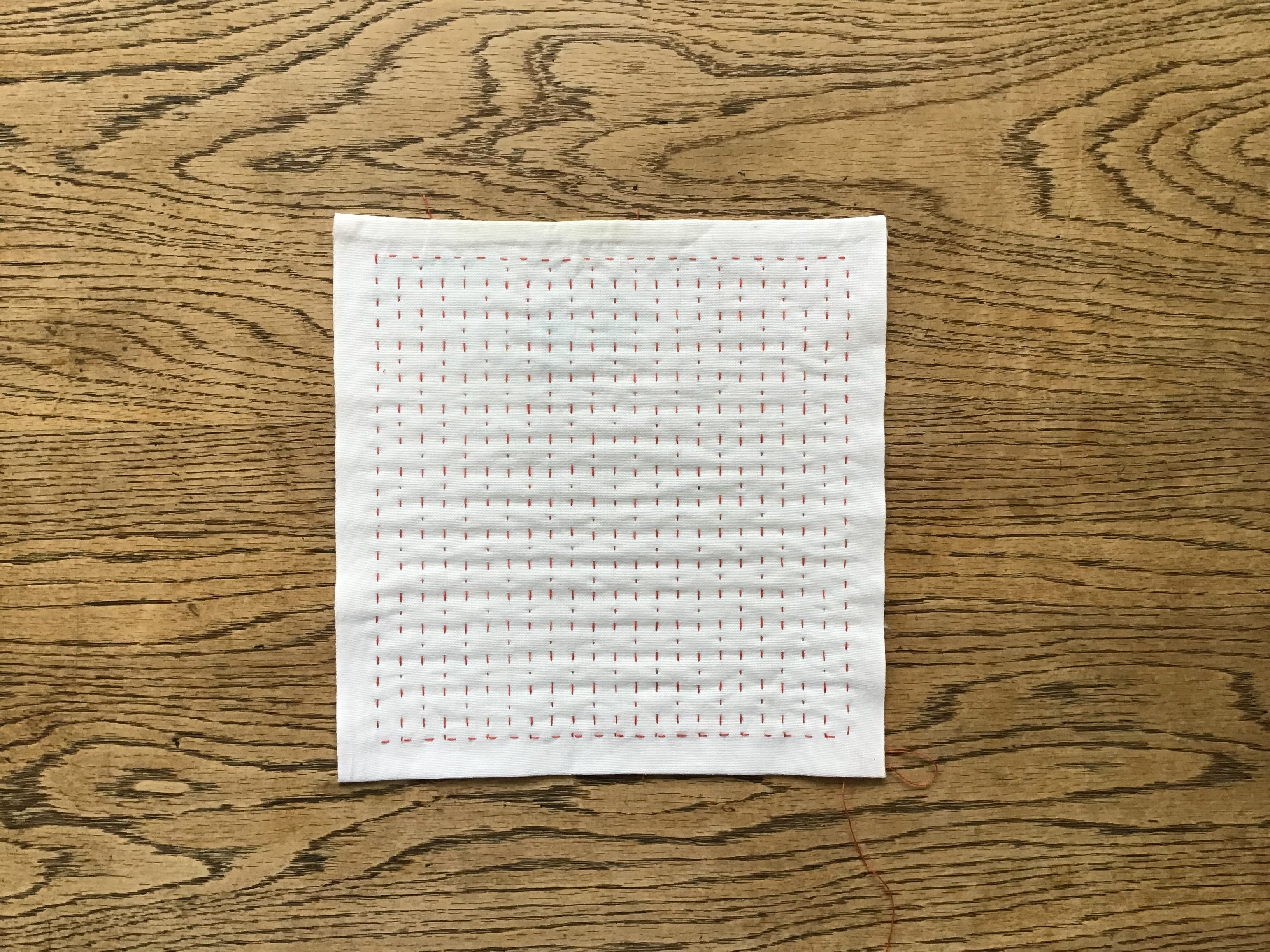

こちらが表側。このように刺していきます。処理については全て縦線の時と同様です。

裏側です。

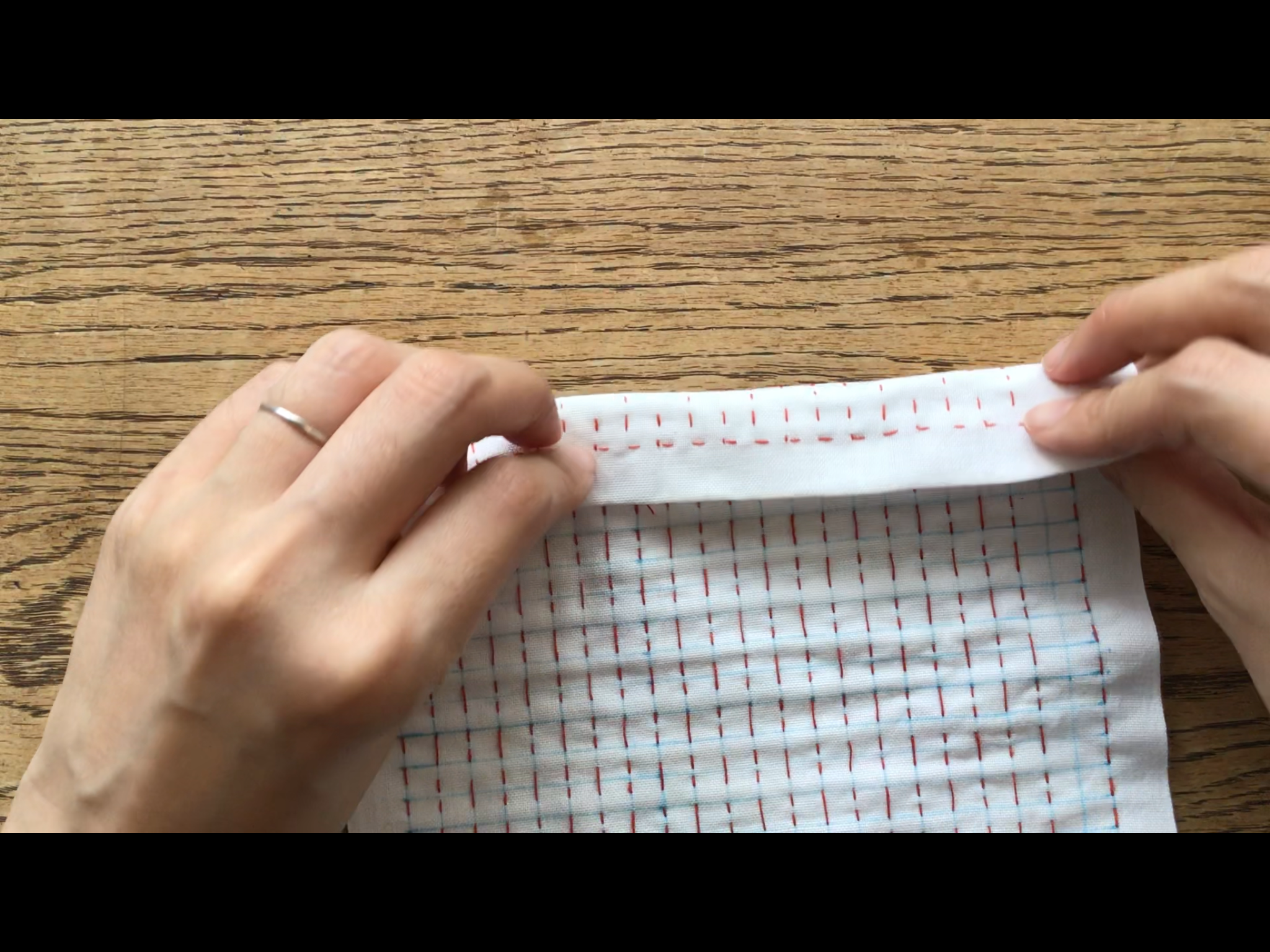

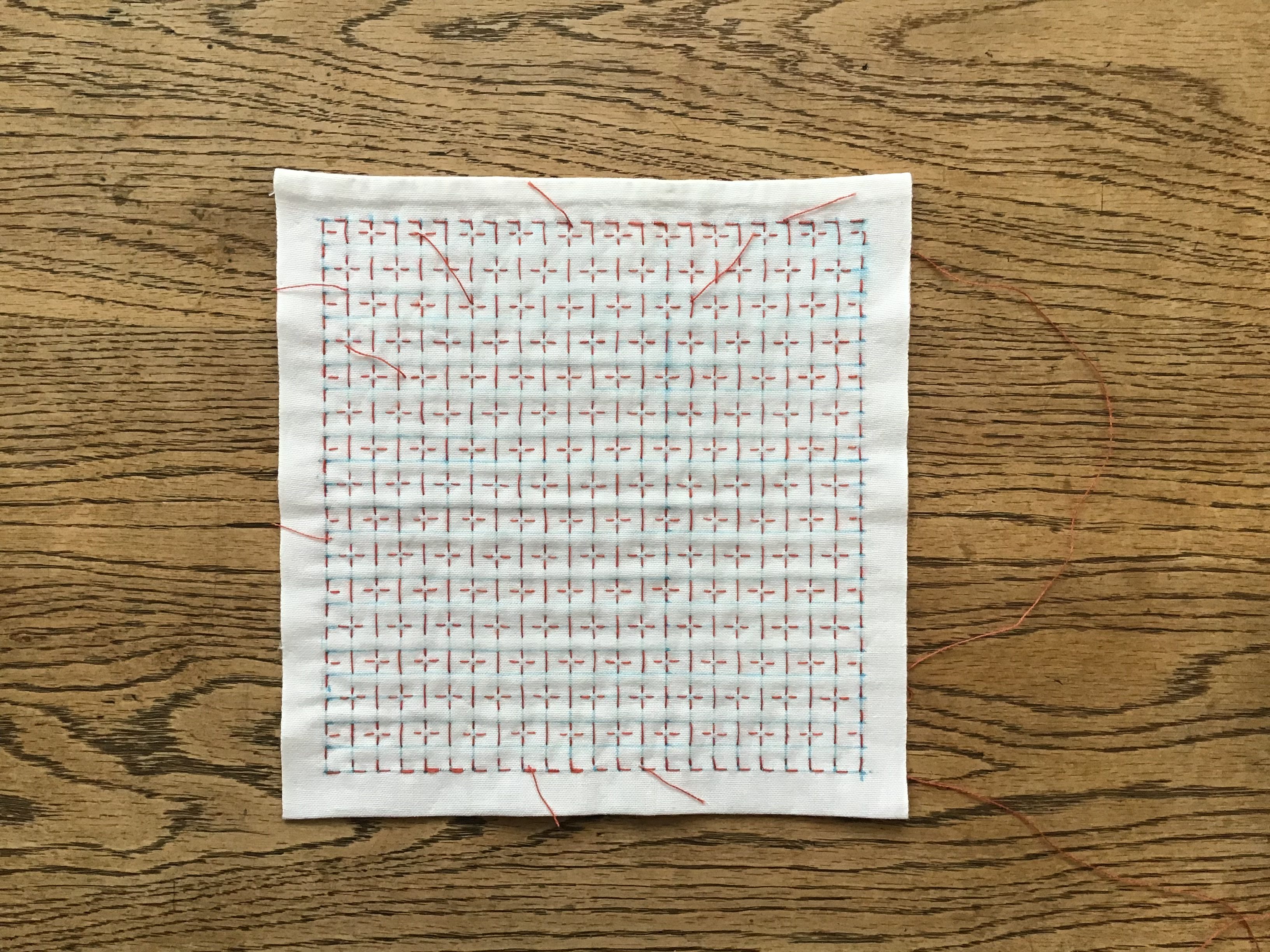

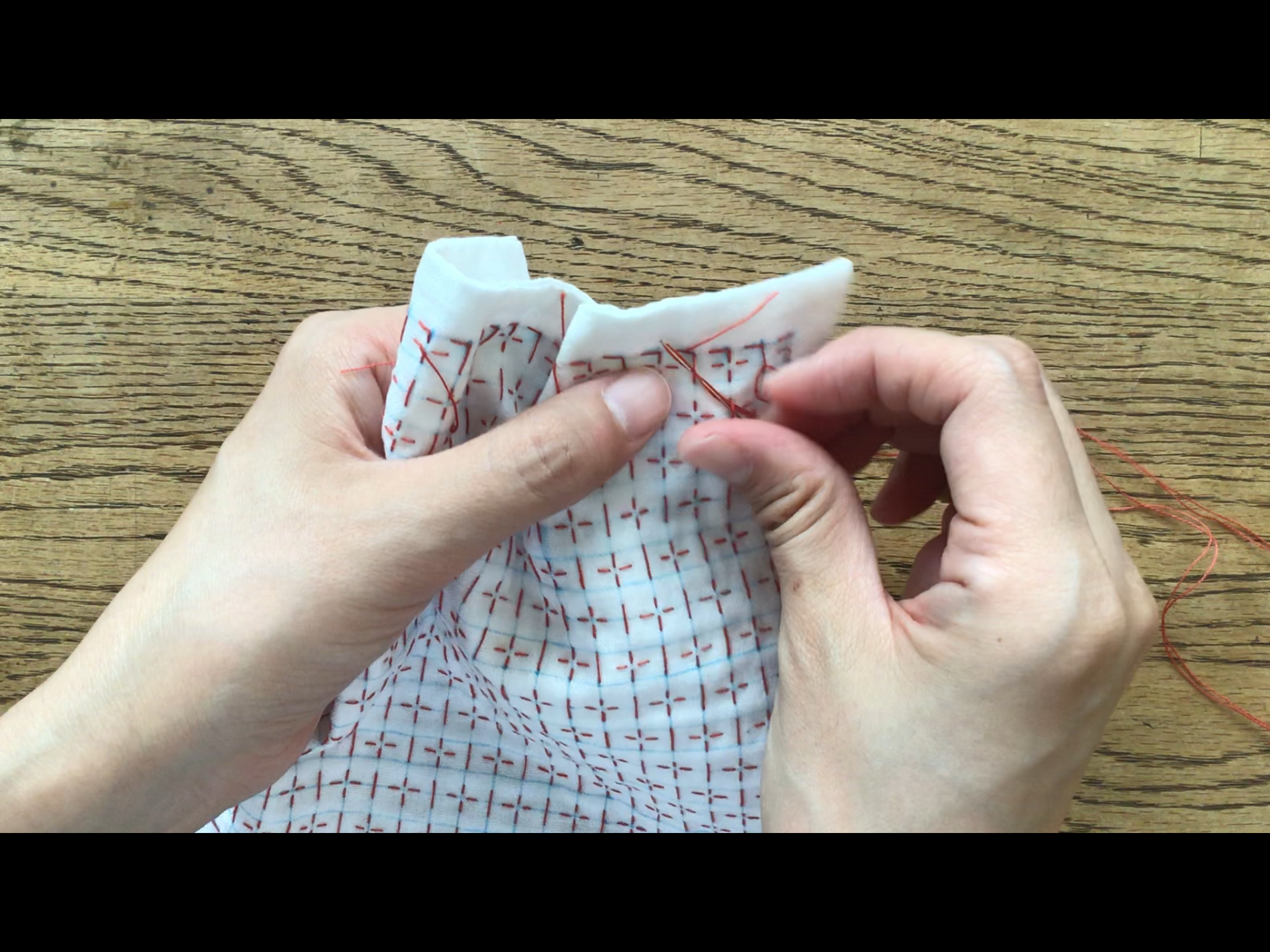

亀甲花刺しの六角形を出すために、糸をかけてくぐらせていきます。

くぐらせる場合の始点は、玉留めをして布間から針を入れます。そうすると玉留めが表に出ることなく処理できます。糸が短くなってきたときの刺し終わりについては、今までと同じような刺し終わりの処理でも良いですし、玉留めを布間にしても良いです。

このように針の頭を先頭にして、糸を針目に通していきます。

このようにくぐらせていきます。一番下までくぐらせましょう。

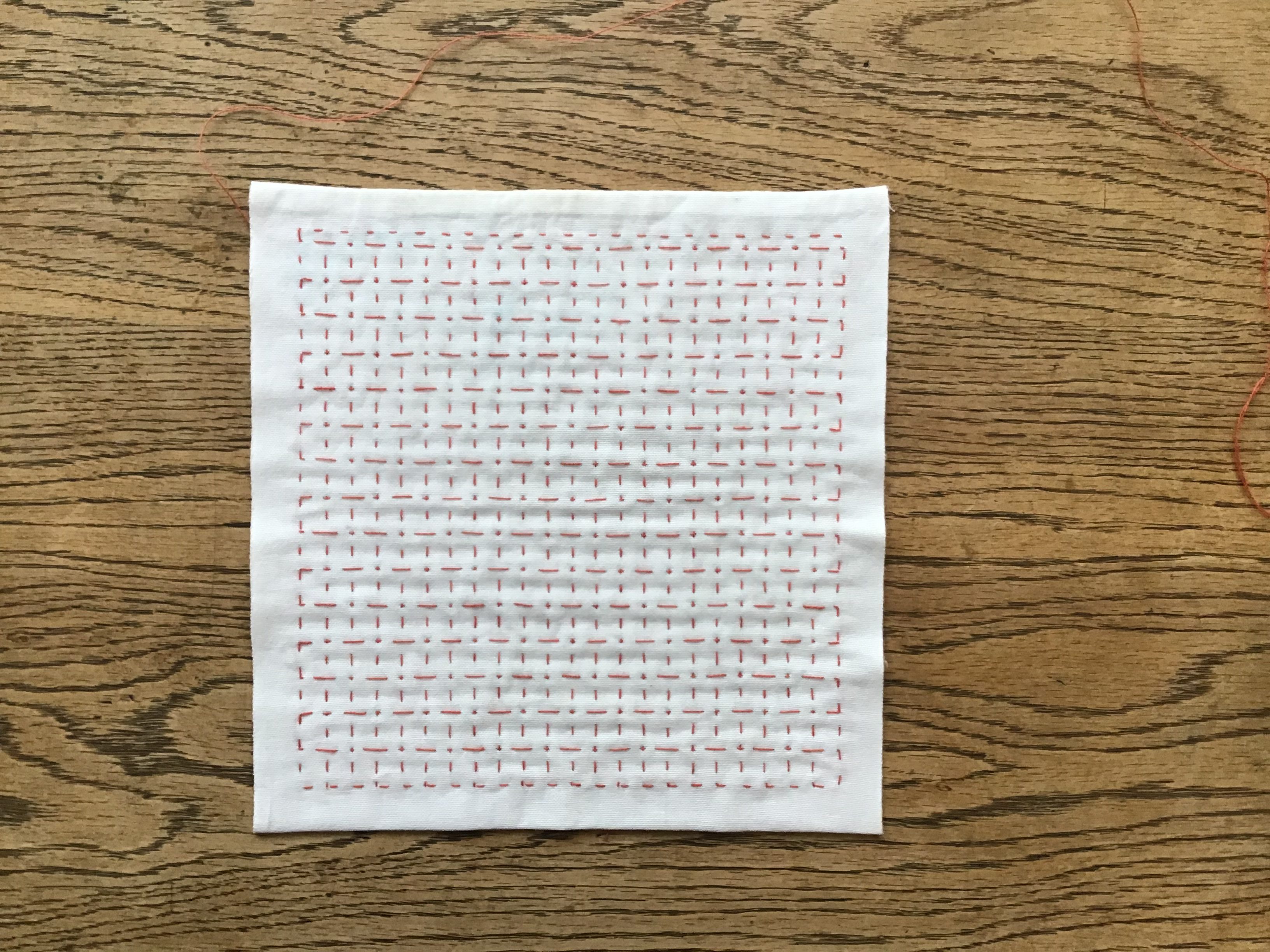

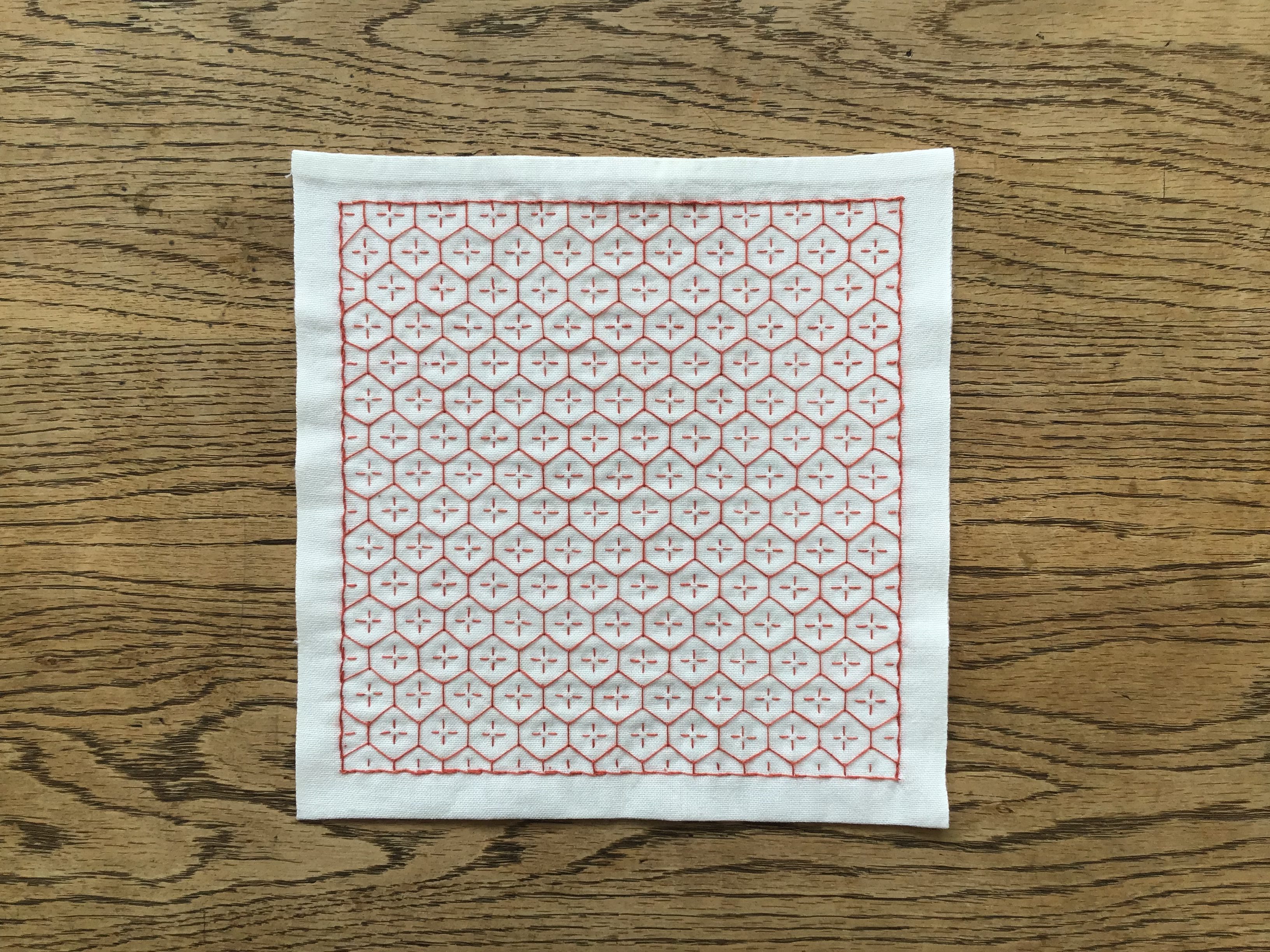

外枠を飾ったら亀甲花刺し図案の刺し子ふきんの完成です!

表側です。

外枠の飾り方についてですが、ブログが長くなりすぎてしまったので、またの機会に記事にしたいと思います。

動画は作成してありますので、よかったら参考にしてみてください。

刺し子ふきんの外枠のくぐらせ方・飾り方 〜刺し子ふきんのちるぼる動画教室〜

裏側です。

刺す時の参考になるよう、アップでも撮影しておきました!

さらしの種類を変えてみたり、糸の色を変えたりするだけで雰囲気が変わるので、自分好みのふきんやハンカチが作れます。

くぐらせる作業はとても楽しく、初心者でも作りやすい図案なのでぜひチャレンジしてみてください!

ちるぼるの関連サイト

よかったらご覧ください。

コメント